しまびは、たくさんの方々のおかげで賑わっているなぁと感じた時間でした。

午後12時30分。出演者の3人が来館しました。昨日もリハーサルを行なっていましたが、最終調整です。14時の開演に向け、少しずつお客様が集まってきました。

しかし!島瀬公園では「よさこい」が…汗

主催者の池山こころさんは、開演時間を5分ほどずらすことを決断。開演を待つお客様に案内をされていました。しまびスタッフは、車いすのお客様が入館された時のためにお客様へ動線確保をお願いしました。

演奏がスタートし、無事に「おんがえしプロジェクト Sasebo写真×音楽」関連イベント“おんがえしコンサートvol.2は終了。大盛況でした!出演者の永安優希さん、加藤麻瑚さん、西川真衣さんは終始ニコニコ笑顔で演奏し、お客様を優しく包み込んでいました。耳なじみの曲が多く、アンコールも出てお客様は大満足。主催者の池山こころさんも司会進行を頑張ってらっしゃいました。来館者のみなさま、メディアのみなさま、ありがとうございました!

展覧会は明日3月11日(月)12:00までです。最終日も、ぜひしまびへご来館ください。

おんがえしプロジェクトの詳細はこちら。

#しまび #佐世保市博物館島瀬美術センター #佐世保市 #加藤麻瑚 #永安優希 #西川真衣 #活水高校音楽コース #全国マーチングコンテスト金賞 #海上自衛隊佐世保音楽隊 #洗足学園音楽大学ピアノ科 #九州大谷短期大学演劇放送フィールド #おんがえしプロジェクト #おんがえしコンサート

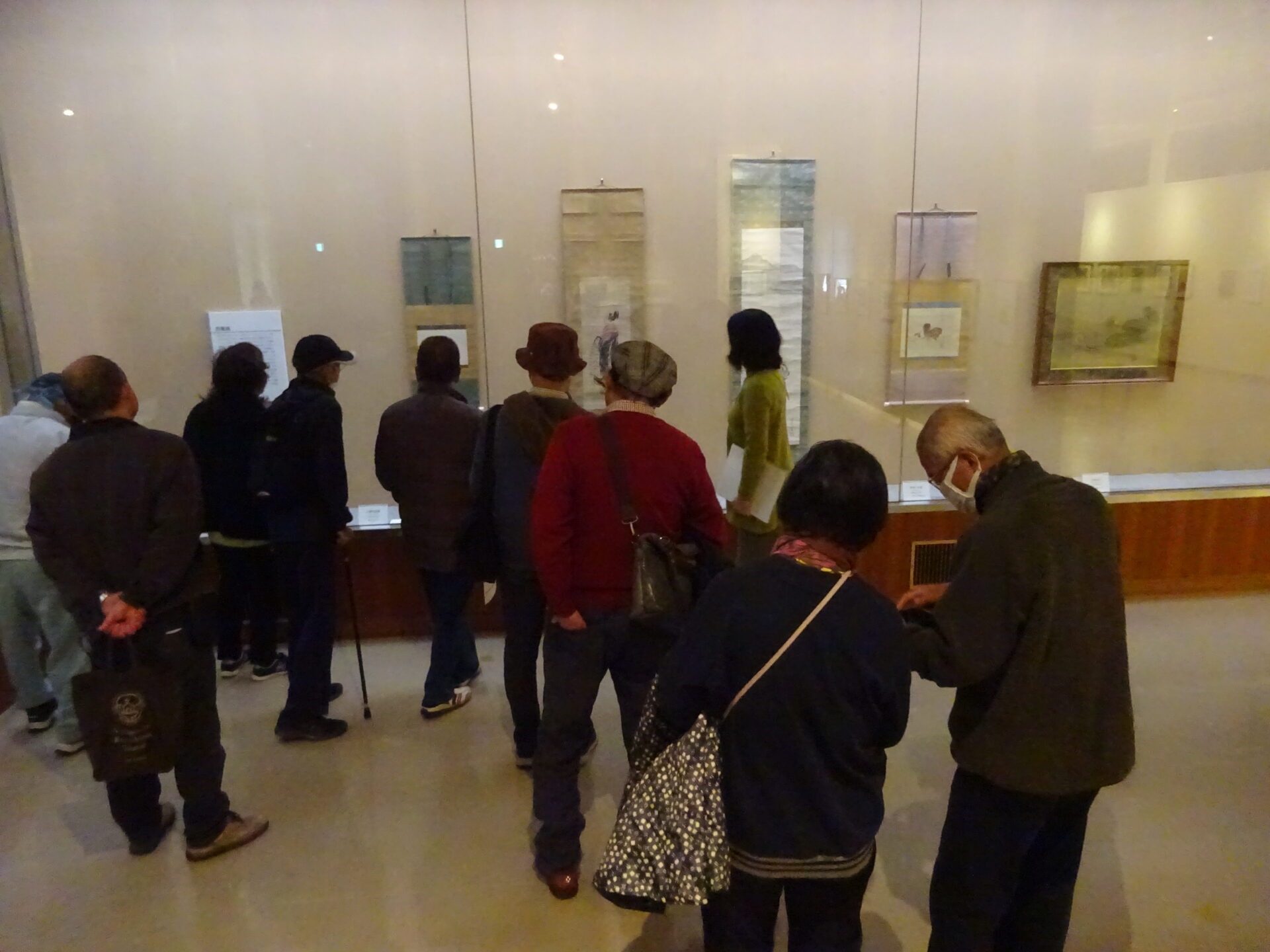

2月29日(木)に開幕した「バイクのある風景展」も残り1週間、3月17日(日)までとなりました。

本展は、平成29(2017)年度から開催し、今回で6回目です。第1回、第2回は、1週間ほどの会期で開催していましたが、みなさまから会期をもっと長くしてほしいとの声が寄せられ、第3回からは会期を2週間に延長しました。また、令和元(2019)年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、中止を余儀なくされました。約1年半ぶりに開催した際、バイクの絵は出品できないのかとのお問合せがあり、前回から「バイクのある風景写真展」を一新し、「バイクのある風景展」と題して、リスタートしています。

展覧会開催のきっかけは、佐世保を中心とした風景に溶けこんでいるバイクの作品を展示し、日本の風景の素晴らしさとバイクの魅力を感じていただこうと考えたことです。開催したことにより、これまで、入場者の大半は年配女性でしたが、多くの男性が来館されるようになりました。会場には、個性あふれる作品が並んでいます。ご覧いただき、バイクと一体になり、草原の空気、林や海沿いのにおい、そして、春夏秋冬の移り変わりを感じていただければ幸いです。

本展を開催するにあたり、貴重な作品を快くご出品いただいたみなさま、また、バイクの魅力をリアルに感じていただけるよう本物のバイクをお貸し出しいただいたAUTO SHOP KITAMURA様はじめ、ホテル日航ハウステンボス様、SBS諫早様、チクバモータース様、HONDA Dream佐賀、HONDA Dream佐世保ならびに多大なるご理解とご協力を賜りました関係各位に厚く御礼申し上げます。

なお、ご好評いただいた「バイクのある風景展」は今回で終了の予定です。来年度からは、展覧会数を減らし、収蔵品調査を進めます。佐世保の宝を市民はじめみなさまにご紹介していく計画ですので、引き続き応援よろしくお願いします。

#しまび

#佐世保市博物館島瀬美術センター

#佐世保市 #チクバモータース

#ホテル日航ハウステンボス

#autoshopkitamura

#sbs諫早

#hondadream佐賀

#hondadream佐世保

3連休最終日の本日2月25日(日)、14:00から「しまびmusic museum fearing 音浴博物館~自由を我等に~」関連イベント“レコード鑑賞会”を開催しました。

ロシアによるウクライナ侵攻は、2月24日で2年を経過しました。しかし、未だ沈静化する気配はありません。そればかりか、世界には現在も紛争の火種が絶えることなく燻っています。人権問題やジェンダーの問題など、解決への前進が必要な問題も数多く存在します。そのような状況に対して、音楽はさまざまな形で声を挙げてきました。音楽が情勢を変えたケースもあります。

本展は、反戦歌、平和を願う歌、公民権運動などのプロテストソングを中心に約60点のレコードを展示しています。今回、このようなテーマで展示とレコード鑑賞会が実施されるのは、佐世保では初の試みだと思います。

レコード鑑賞会では、音浴博物館の長田雅英キュレーターの解説で、1時間30分にわたり、ベトナム戦争などテーマに関連するレコードを鑑賞しました。多くのお客様がしみじみと聴きいっていました。ご来館のお客様、ご取材いただいたメディアのみなさま、そして音浴博物館の長田キュレーター、ありがとうございました。本展により歴史的背景を改めて見つめなおすきっかけになれば幸いです。

展覧会は2月28日(日)までの開催です。ぜひ足をお運びください。

12/24(日)、早岐児童センター展の子どもたちによる「キッズ・バンド・ライブ」と未来音羽展の「サイン会」が行われました。

1階で開催中の「しまびに児童センターがやってくる~佐世保っ子の遊び場「児童センター」展~」では児童センターの活動をより知っていただくことを目的として作品展を開催しています。来場した子どもたちは工作のワークショップや工作キットを使った遊びに熱中し大いに楽しんでいました。

14時からの「キッズ・バンド・ライブ」は、早岐児童センターの「Hi!キッズ」のメンバーで「365日の紙飛行機」、「おどるポンポコリン」、「可愛くてごめん」、「新時代」を演奏しました。一生懸命な子どもたちの姿に来場者から盛大な拍手が送られました。

15時には4階で「女神と出会える展覧会 未来音羽(みらいおとわ)アートミュージアム展」の未来音羽氏がサイン会を行いました。サインを受け取ったファンは満面の笑顔で、未来氏もまた笑顔でファンに応えていました。

上記二つの展覧会は12/25(月)まで開催です。まだ観ていない方はぜひこの機会にしまびへお越しください!

12/23(土)14時から当館で開催中の「海の造形作家大石博遺作展」のイベント「コントラバスアンサンブル」のミュージアム・コンサートが行われました。故・大石博氏は佐世保市出身の造形作家で海をモチーフにした作品を数多く制作しました。旺盛な創作活動とともに後進の育成にも努められました。2022(令和4)年11月に74歳でご逝去され、このたび教え子の皆様の手により遺作展を島瀬美術センターで開くことになりました。

今回、演奏したのは「ふれんずWA!」の谷口正美氏(コントラバス)、時津りか氏(コントラバス)、みやざき都氏(琴)の3人です。演奏前に谷口氏は「開催中の展示にはとてもかっこいい作品があって見ごたえがありました。大石氏は楽しい雰囲気が好きでした。追悼や哀しみではなく楽しく皆さんで盛り上がってください」と話し皆さんを和ませていました。親しみやすく楽しい曲を中心に約30分「海(童謡・唱歌)」、「明日があるさ」などの演奏に来場したお客様は熱心に聞き入っていました。

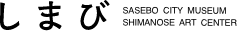

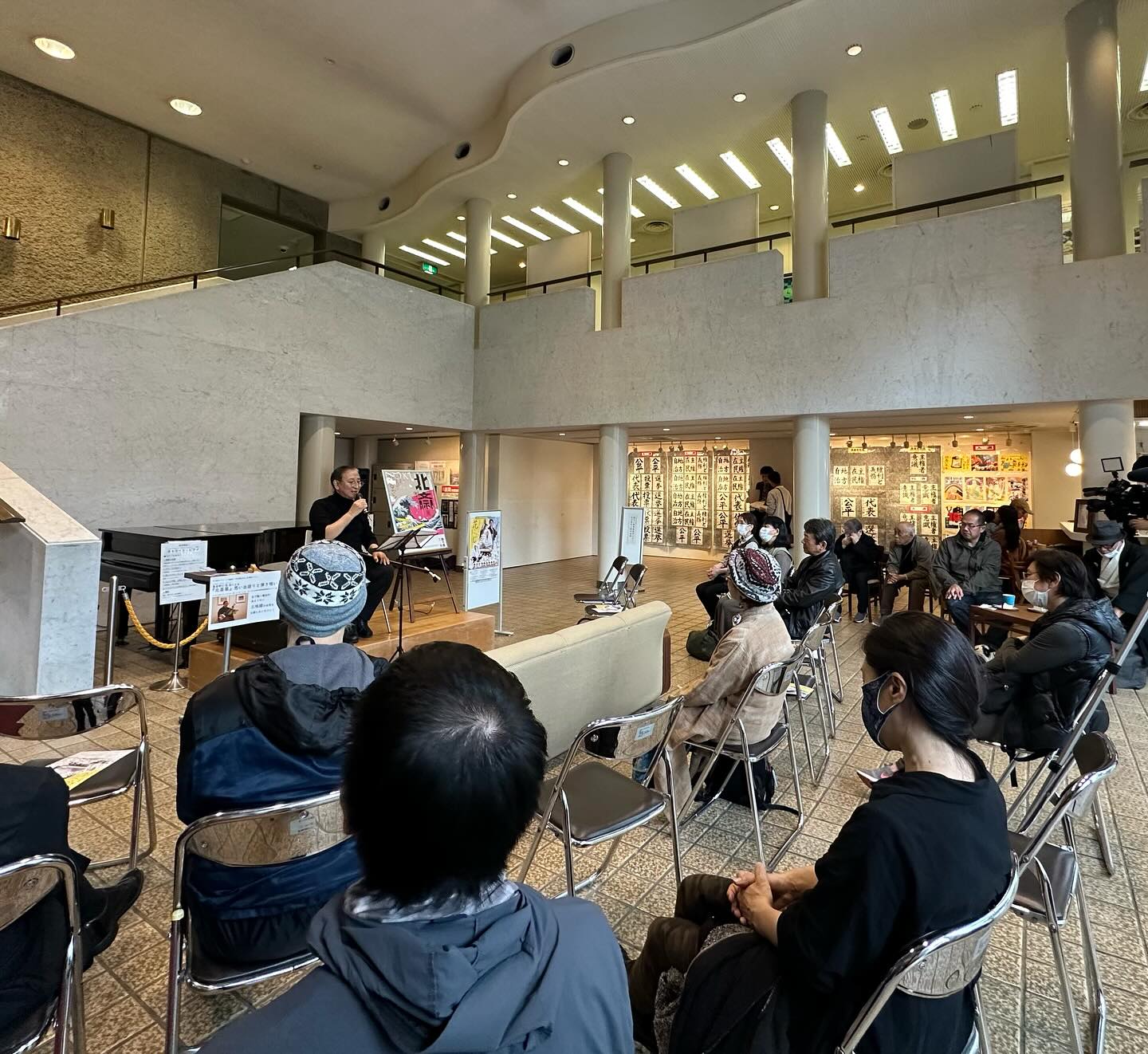

本日12月15日(金)、14:00から「東音野口悦至による『北斎展』思い出語りと弾き唄い」を開催しました。

東音野口先生にとって、初めて展覧会とのコラボとなった「北斎展」での弾き唄いの感想、三味線のルーツが沖縄の三線だったなど三味線の歴史、三線の“ニシキヘビ”から三味線の“犬猫の革”を使うようになった材料や種類、そして構造について、歌舞伎とのつながり、杵屋 勝東治(若山富三郎、勝新太郎の父)とのお饅頭ピラミッドのエピソード、美空ひばりとお母さまとの会話など、目からウロコのお話を挟みながら1時間超の弾き唄いでした。

演目の一つ“越後獅子”では、プッチーニの“蝶々夫人”の旋律と酷似している部分を紹介。パリ万博で訪れた日本人の長唄からプッチーニが“越後獅子”を聴いたのではないかというジャポニスムの影響が色濃く反映されている興味深いお話をされました。

また、曲間で、三味線を分解しはじめたのには、お客様が驚きました。胴(たいこ部分)と棹が分かれ、コンパクトにまとめることができるので持ち運びが楽とのこと。あちこちからシャッター音が聞こえました。

お客様の中にはメモをとる方もおられ、みなさま、熱心に耳を傾けていました。

強風にもめげず来館くださったお客様、東音野口悦至先生、撮影してくださった林田聡先生やテレビ佐世保のみなさま、ありがとうございました。テレビ佐世保は本日19:00からの放送です。

本イベントは「セレクション・コレクション 年末特番2023」展の関連イベントとして行ないました。展覧会は、12月20日(水)16:00までです。「北斎展」のポスターや楽しかった数々のイベントの写真パネルも展示しています。

また、美術館のcafe jilbe(カフェ ジルべ)では大好評につき、“そば粉100%シフォンケーキ~柚子ジャム添え~”も販売を継続しております。ぜひご来館ください。

#しまび #佐世保市博物館島瀬美術センター #佐世保市 #東音野口悦至 #弾き唄い #長唄 #三味線 #伝統文化

以上、写真提供 林田聡先生(しまび写真教室講師)

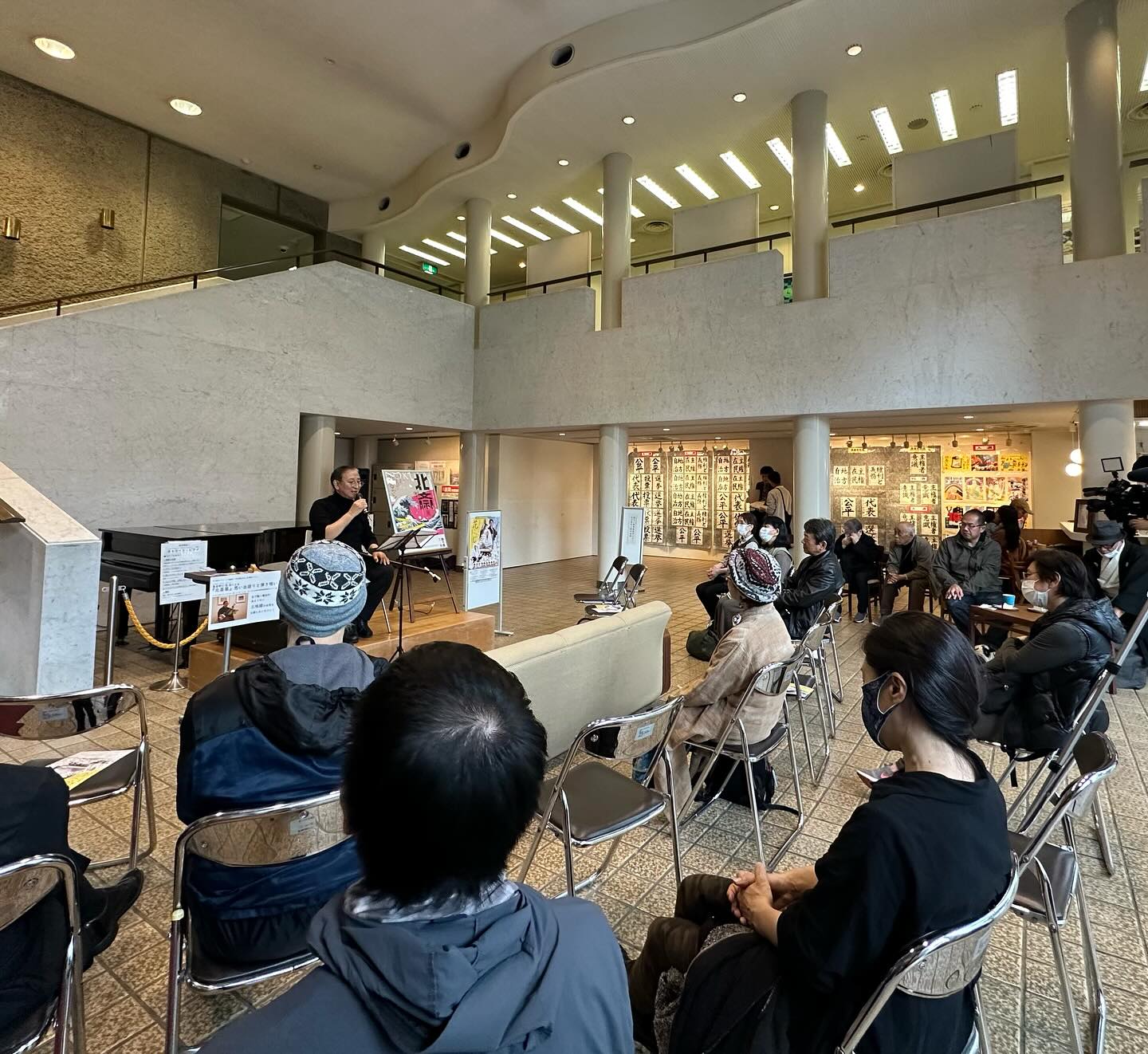

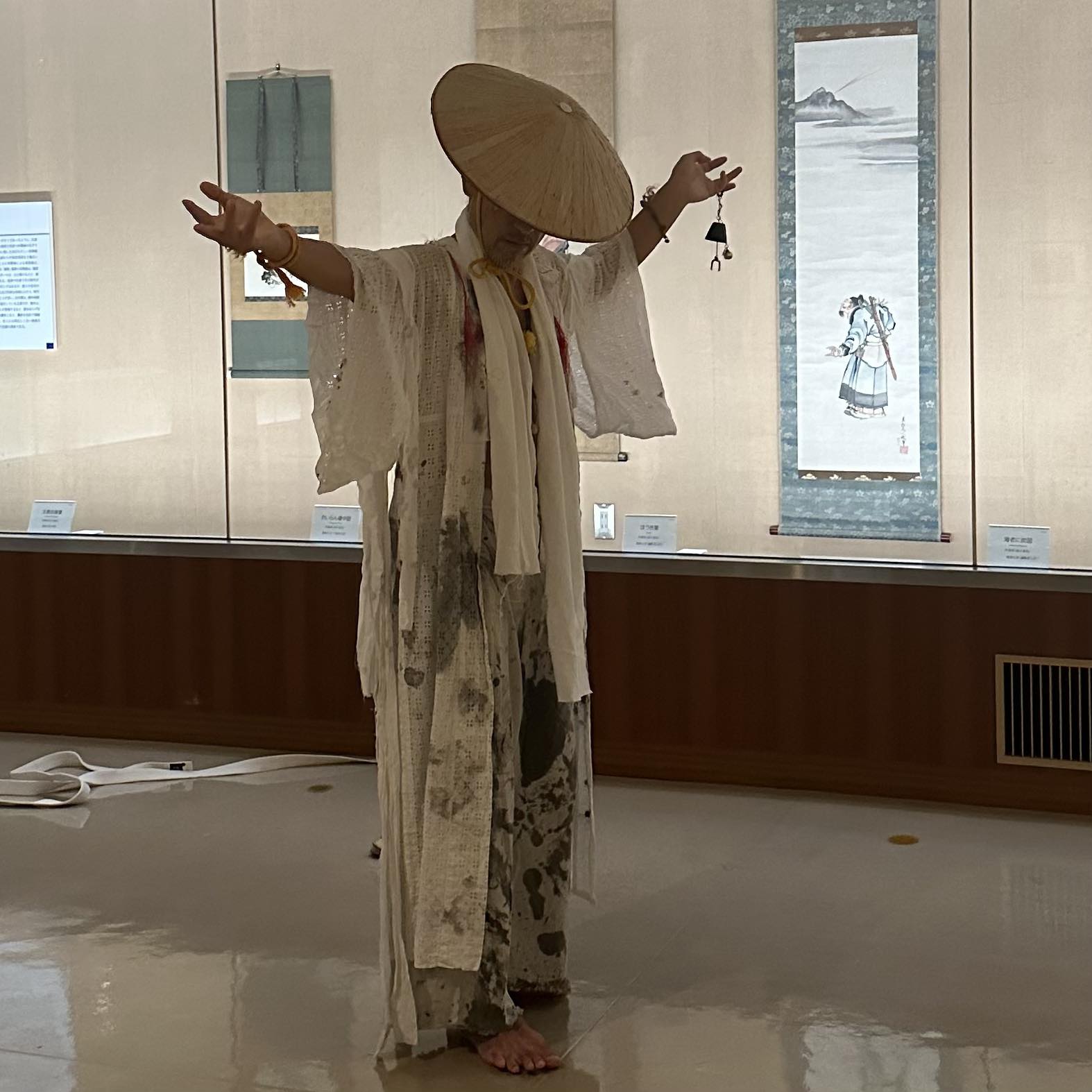

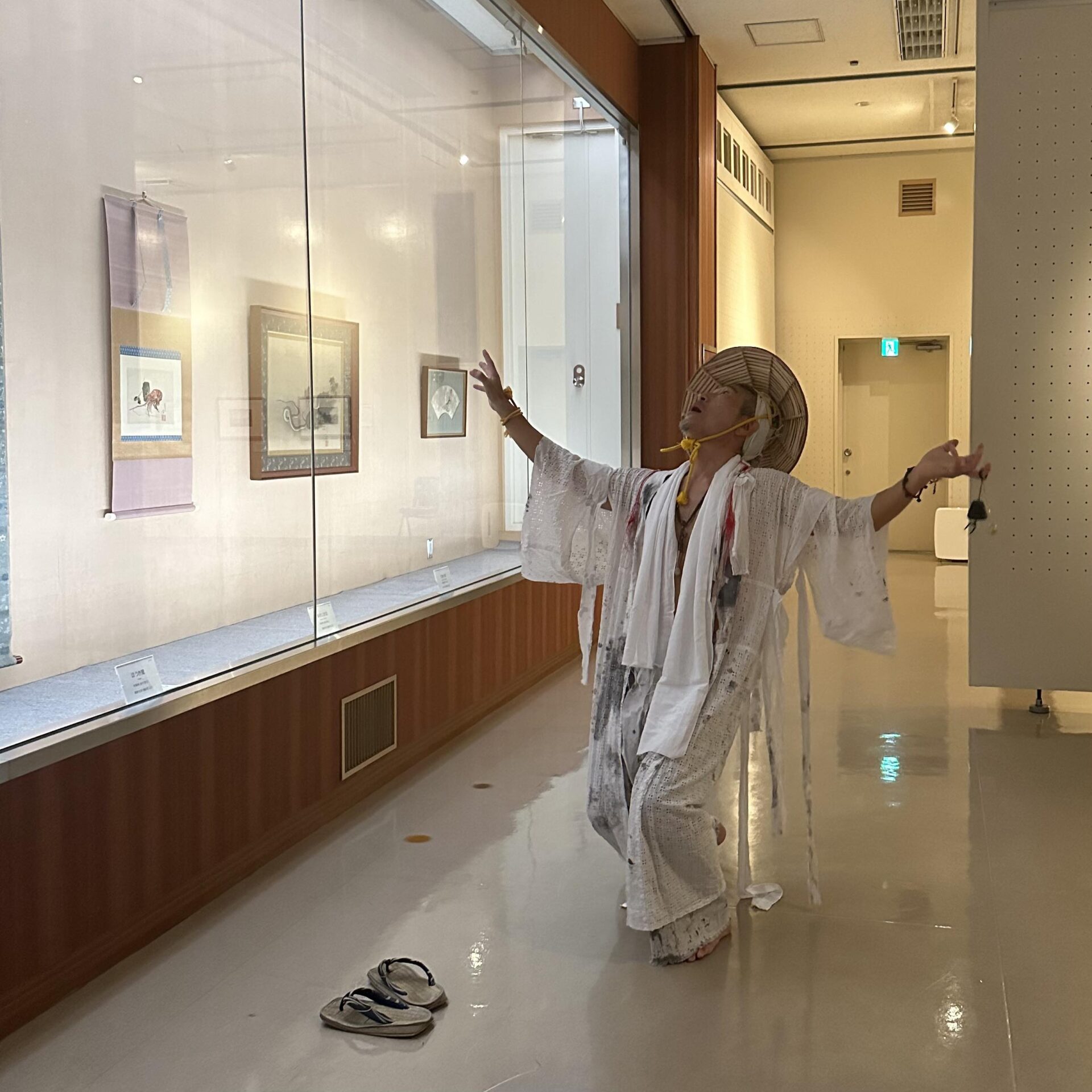

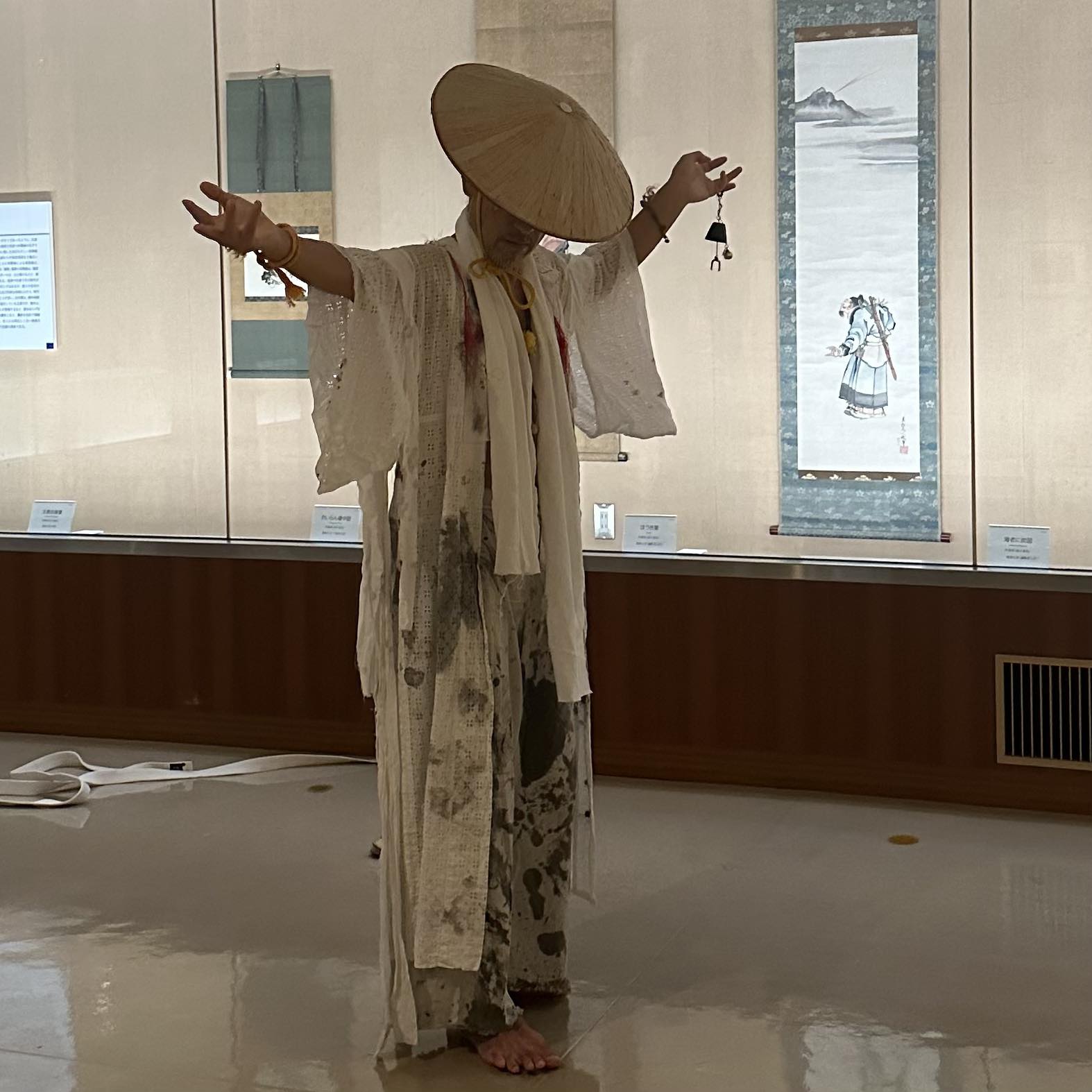

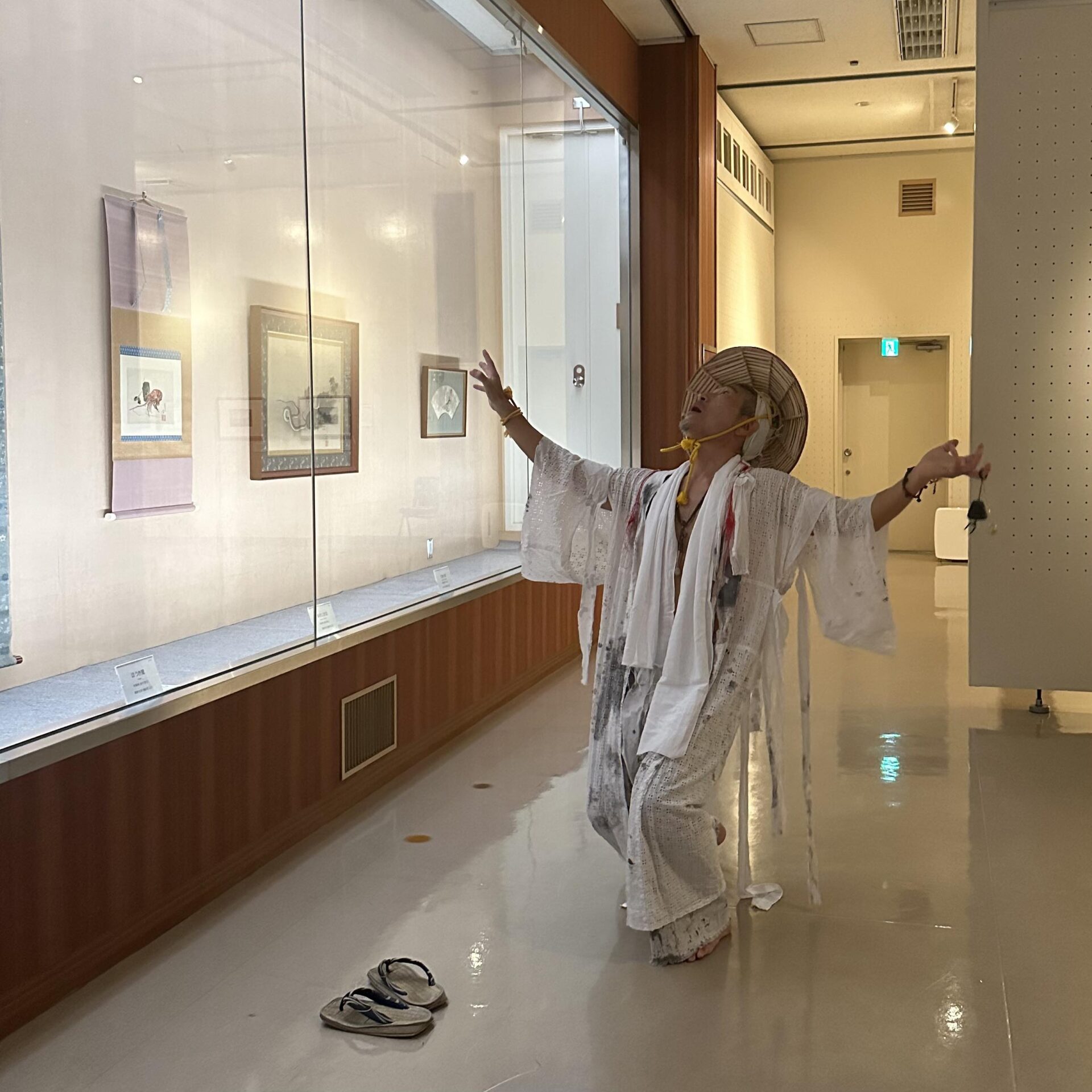

本日11月23日(木・祝)、11:00~、14:00~「北斎と踊る!肉体表現家 戸松美 貴博(とまつたかひろ)の世界」を開催しました。戸松美さんは、今年の7月17日(月・祝)に「森。こだまの前に ~内なる森の交錯~」の関連イベントでも“”肉態即興”を披露されています。しかし、美術館の展示室で、しかも、北斎作品の前で踊るのは初めて!しまびとしても初めてのことです。戸松美さんは、前日の会場下見の時点から、北斎の作品前に佇み、気持ちを高めていました。

展示室には、佐世保をはじめ、松浦市など市外県外からも多くのお客様が集まりました。中には、北海道から日本一周中、戸松美さんのイベントがあると知って来場された男性もいらっしゃいました。

戸松美さんは《新板浮絵忠臣蔵》では怒りを、《東海道五十三次》では楽しさを、《百物語》では恨みを、《ほうき星》では驚きを、そして《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》では、上半身裸となり、浪の荒さを“肉態表現”しました。最後は、お客様を巻きこんで、会場に大きな浪ができました。

北斎展の会期は、12月3日(日)までです。閉幕まで残り10日となりました。次のイベントは、11月25日(土)11:00~、14:00~のギャラリートーク(大神学芸員担当)です。約1時間の作品解説となります。

中2階のミュージアム・ショップでは、「北斎展」オリジナルの関連グッズも販売しております。ショップだけ無料で入ることができますので「買い忘れた!」という方も安心してご来館ください。

NBCラジオ“スキッピー”がしまびにやって来ました!

NBC長崎放送のラジオといえば歴史が古く、小さい頃から聴いていたという人もいらっしゃるのではないでしょうか。〇十年前にも“スキッピー”があり、小学生時代に町内の行事を取材しに来られてインタビューを受けた懐かしい思い出があります。その伝統ある“スキッピー”が「北斎展」を取材してくださいました。

今回は、「北斎展」の見どころについて中野学芸員がご紹介。中野学芸員は、展覧会でのお客様の感想や観ていただきたい作品などについてご案内しました。“スキッピー”のインタビュアーは後田仁さん。18歳の初々しい好青年で熱心に質問していました!

しまびは12月3日(日)閉幕まで休館日なし!!で開館しています。入口がちょ〜っとわかりにくいですが。

明日11月23日(木・祝)は11:00〜、14:00〜、「北斎と踊る!肉態表現家 戸松美 貴博の世界」を開催します。展示室内での場踊りはしまび初。《百物語》の妖怪五図では、おどろおどろしい妖怪を、《おいらん道中》では艶やかな花魁を、《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》では海の波を、肉態で表現していきます(←多分)。

貴重な機会ですので、みなさま、お誘いあわせのうえ、どうぞご来館ください(各30分程度)。

戸松美 貴博(とまつ たかひろ)公式サイト

#しまび #佐世保市博物館島瀬美術センター #佐世保市 #北斎展 #葛飾北斎 #あいてますよー #nbcラジオスキッピー #戸松美貴博 #場踊り #肉態表現

(安田恭子)

本日11/19(日)15時に「ノジーマの世界 レコードジャケット展」のトークイベントが行われました。今回のテーマはドーナッツ盤の映画音楽です。ドーナッツ盤とはシングル・レコードのことで、収録時間5~8分ぐらいの音楽を収録したものです。大きく中央に穴が開いている形がドーナッツに似ているのでドーナッツ盤とも言われています。

主催者である野島光洋氏は展示会に来た来場者から聞きたい映画音楽のリクエストを聞いており、またリクエストのあった音楽にまつわるお話をしました。野島氏の流した音楽の一つに1960年代末のイタリアを舞台にした青春映画「ガラスの部屋」がありました。これがお笑いタレントのヒロシがお笑いを披露する時に流れている音楽であったため、野島氏が「ヒロシです」と喋ると会場からは笑いが起きました。同時に、野島氏はヒロシの音楽が「ガラスの部屋」の曲であることを知らない人が意外といると語られました。

来場者は野島氏のトークとドーナッツ盤の映画音楽を熱心に聴いていました。

「北斎展」閉幕まで残すところ、あと2週間となりました!

11月17日(金)14時、18日(土)の11時と14時の2日間、安田館長は館内を駆けまわりました。

17日(金)は、安田館長が初めて館内のカフェコーナーに入り、「安田館長と北斎を語ろう in cafe jilbe」を開催、お客様と北斎について語りあいました。館長は、お客様からオーダーをとり、コーヒーをご提供。北斎の《凱風快晴》(通称 赤富士)の浮世絵をご覧になったお客様から「別の日本画家の赤富士」を持っているといったお話が出て、展開していきました。次に、別のお客様とは、江戸時代の性事情について盛りあがっていました。「北斎展」4階展示室には春朗(北斎の習作期の画号)時代の美人画を展示、また、3階展示室には、肉筆画《おいらん道中図》を展示しています。江戸時代、将軍の世継ぎとなる男子を絶やさないよう大奥には3,000人もの女性がいたとも言われていますが、今では少子化で危機的状況になっているという現代の日本が抱えている課題にまで話が及んでいきました。カフェでたっぷりお話されたあと、「北斎展」に入場された方もいらっしゃいました。みなさま、北斎が生きた江戸時代を館長の話からイメージできたことと思います。「また企画してほしい!」とのお声をちょうだいしましたので、もしかしたら再企画するかも知れません。

また、18日(土)の11時と14時には「北斎展」のギャラリートークを行ないました。4人の学芸員が火土日の11時と14時に開催している作品解説は各学芸員の個性あふれるトークをお楽しみいただいています。館長は「北斎展」をしまびで開催することになったきっかけ、館長専門のオランダ絵画や西洋絵画との違い、東海道五十三次の宿をバイクで巡った話、本展開催のために訪れた他館での「北斎展」の話など、自身の体験をもとに、作品を解説していきました。中には、11月12日(日)に実施した館長のギャラリートークに参加されて再び今日ご来館いただいたお客様や11時の回を聴かれて14時の回にもご来館くださったお客様もいらっしゃいました。アンケートには「話がとても面白かったのでまた来ました!」と記入されている方も(^^)/

館長のギャラリートークは12月2日(土)と最終日3日(日)11時と14時です。また、他の学芸員もそれぞれの専門を活かした作品解説を行ないますので、ぜひお越しください。

さて、話題盛りだくさんですが、もう一つ。本日11月18日(土)、10時から17時まで「ワークショップ 缶バッジを作ろう!」も実施しました。緊急企画でしたのでお客様はいらっしゃるだろうか…と心配でしたが、多くのファミリーが体験しました。みなさま、楽しく制作し、世界に一つだけのオリジナル缶バッジが仕上がりました(^^♪

cafe jilbeイベントやギャラリートーク、ワークショップにお越しいただいたみなさま、ご参加ありがとうございました。

本展は12月3日(日)までです。次のイベントは、

11月19日(日)11時、14時 学芸員によるギャラリートーク(山内勇輝)

11月21日(火)11時、14時 学芸員によるギャラリートーク(中野英行)

11月23日(木・祝)11時、14時「北斎と踊る!肉態表現家 戸松美 貴博の世界」(戸松美 貴博)

です。12月3日(日)の最終日までみなさまのお越しを職員一同お待ちしています。