11月15日(水)11時から「聴くぞ!聴くぞ!東音野口悦至による北斎が聴いた江戸の音色」を開催しました。平日にもかかわらず、多くのお客様が来場しました。

今回のイベントは、佐世保出身の東音野口悦至さんの弾き唄いをとおして、北斎が生きた江戸時代を感じてほしいと企画しました。

東音野口さんは、事前に「北斎展」を下見し、学芸員によるギャラリートークに何度も足を運んで、作品の特徴や時代背景について調査し、北斎の浮世絵に合う曲を作品のそばで披露してくださいました。展示室で弾き唄いを行なうのはしまびにとって初めてのことです。東音野口さんにとっても展示室での演奏は初めてのことだったそうです。

《江都両国橋夕涼花火之図》《忠臣蔵》《百物語 お岩さん》《おいらん道中図》《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》《摂州大物浦平家怨霊顕の図》(葛飾北為)といった作品の前で、東音野口さんは、水都だった江戸の暮らし、赤穂藩家老大石良雄の妾おかるの話、お岩さんと忠臣蔵の関係、花魁の道中についてなど、ディープな話で盛りあげました。

特に《百物語 お岩さん》の前での「黒髪、寝鳥合方」の演奏は印象的でした。三味線と長唄に加え、笛の“ひゅ~ひょろひょろ”という音色は、お岩さんの悲しいまでの恨みが表現されていました。

みなさま、三味線と長唄、笛の響きに江戸時代の音色を感じる贅沢なひとときをお楽しみいただけたことと思います。

次回のイベントは11月17日(金)14:00~15:00「安田館長と北斎を語ろう in cafe jilbe」を行います。どうぞご来館ください。

(以上、写真:しまび写真教室講師 林田聡)

(以上、写真:しまび職員)

【演目】

4階展示室

①菖蒲浴衣三下り

②七段目おかる

③吾妻八景

④黒髪、寝鳥合方

3階展示室

①俄獅子

②綱館

2階展示室

①新曲浦島

②船弁慶

#しまび #佐世保市博物館島瀬美術センター #佐世保市 #北斎展 #葛飾北斎 #東音野口悦至 #弾き唄い #三味線 #長唄

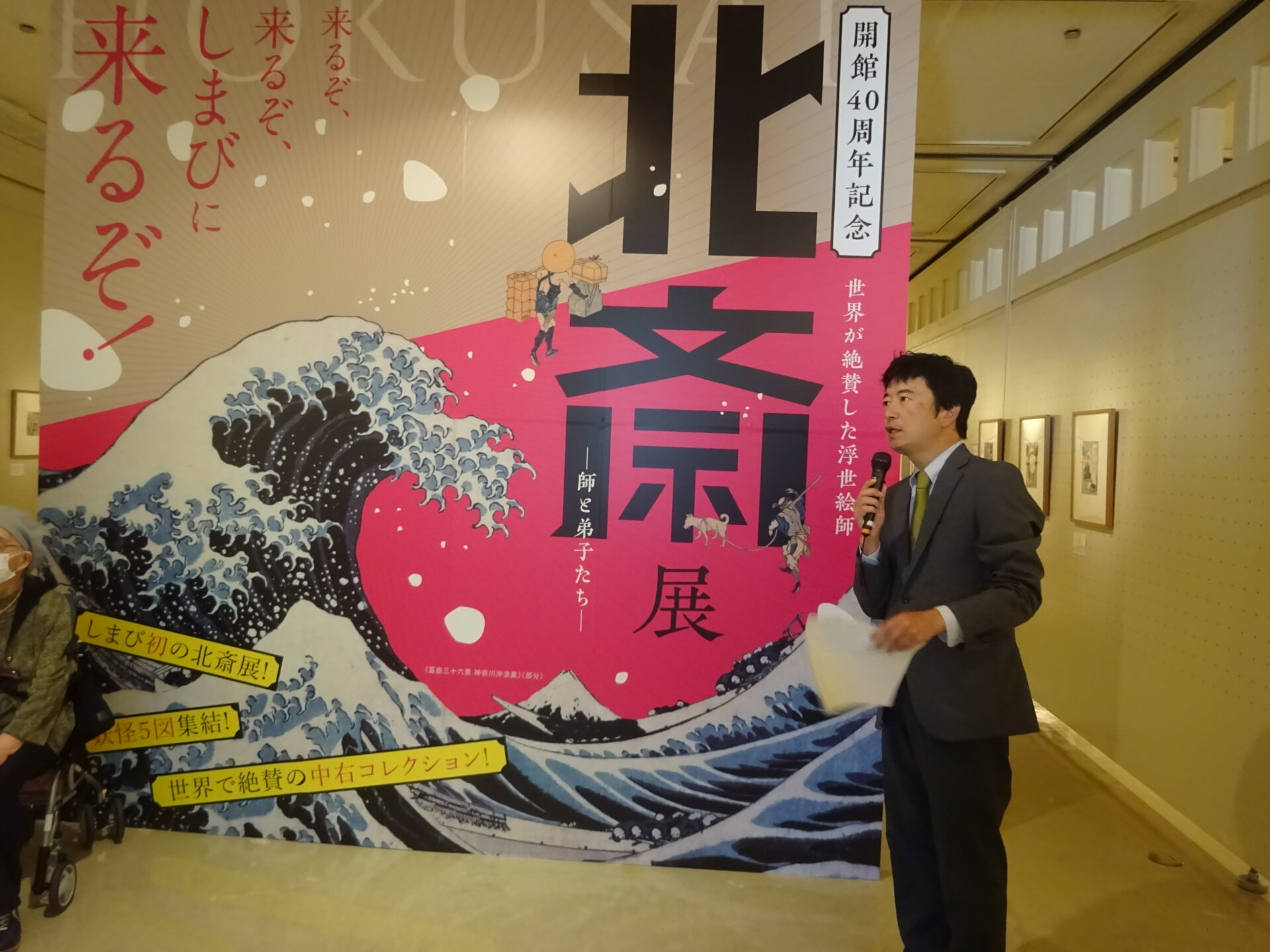

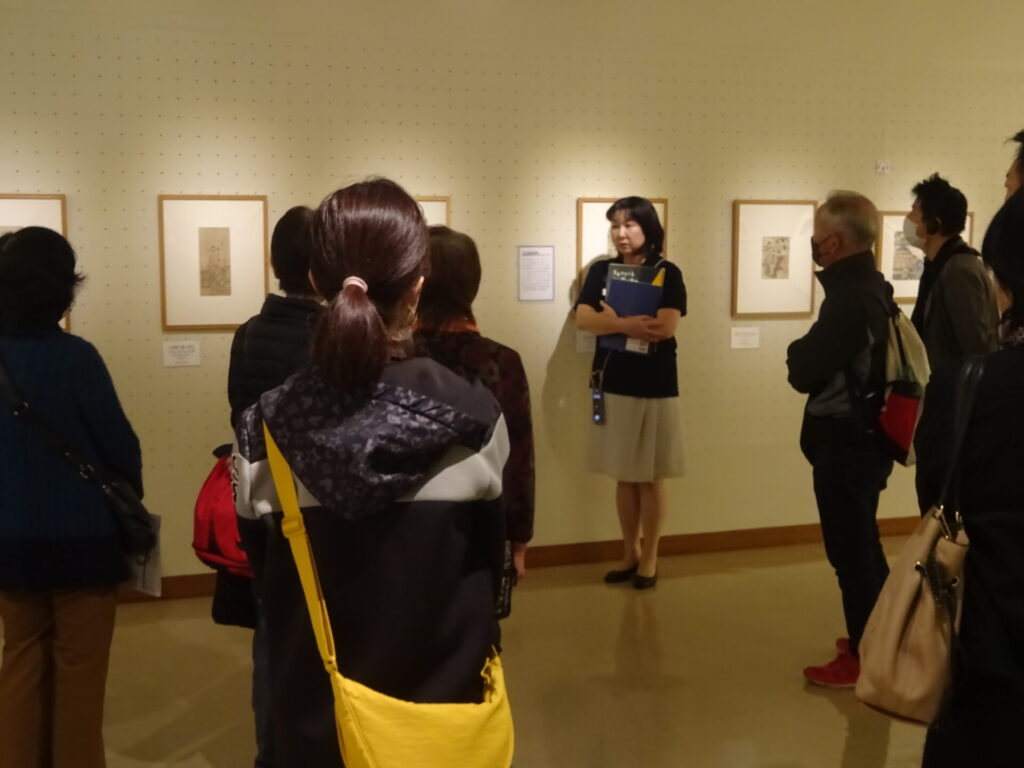

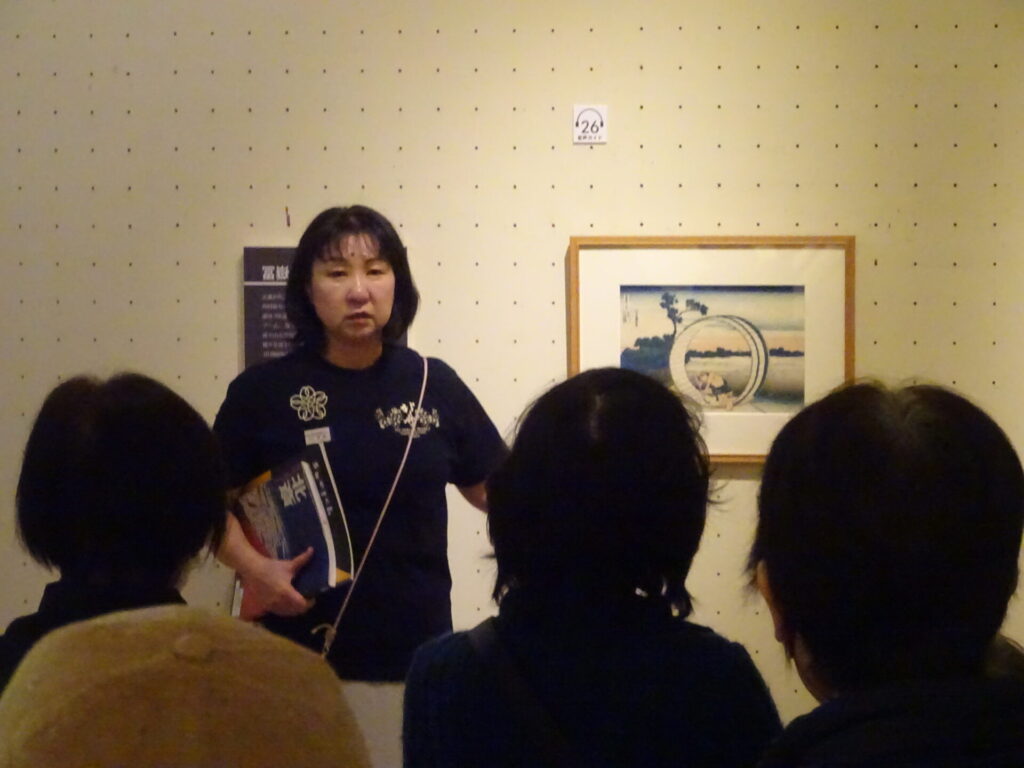

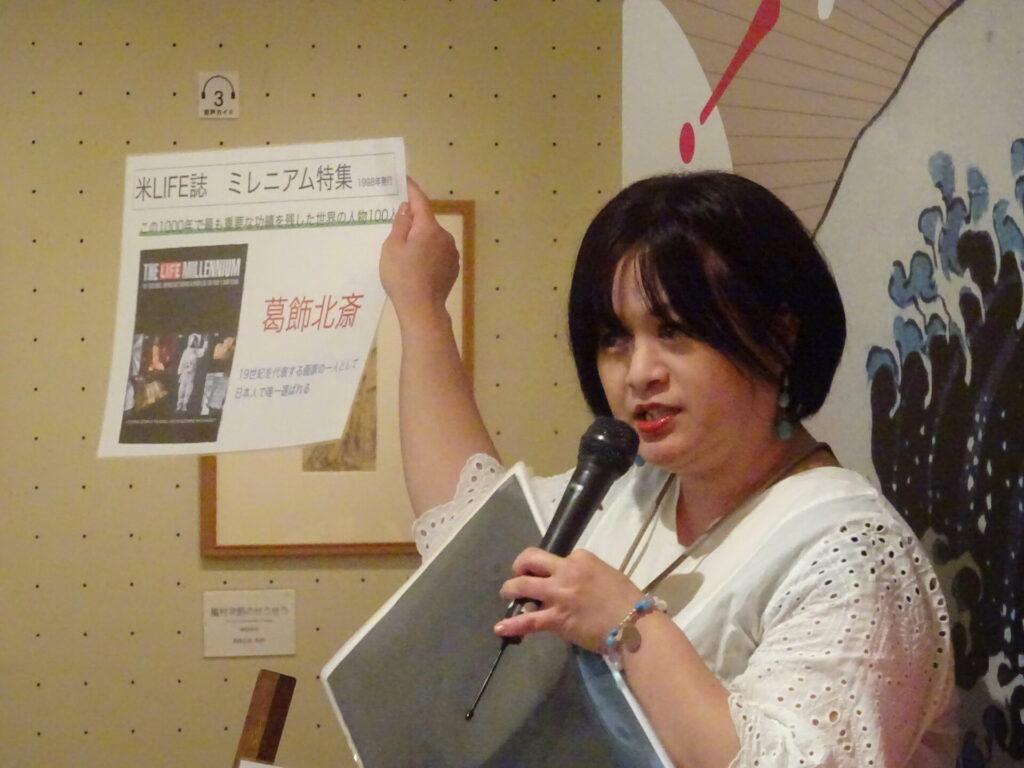

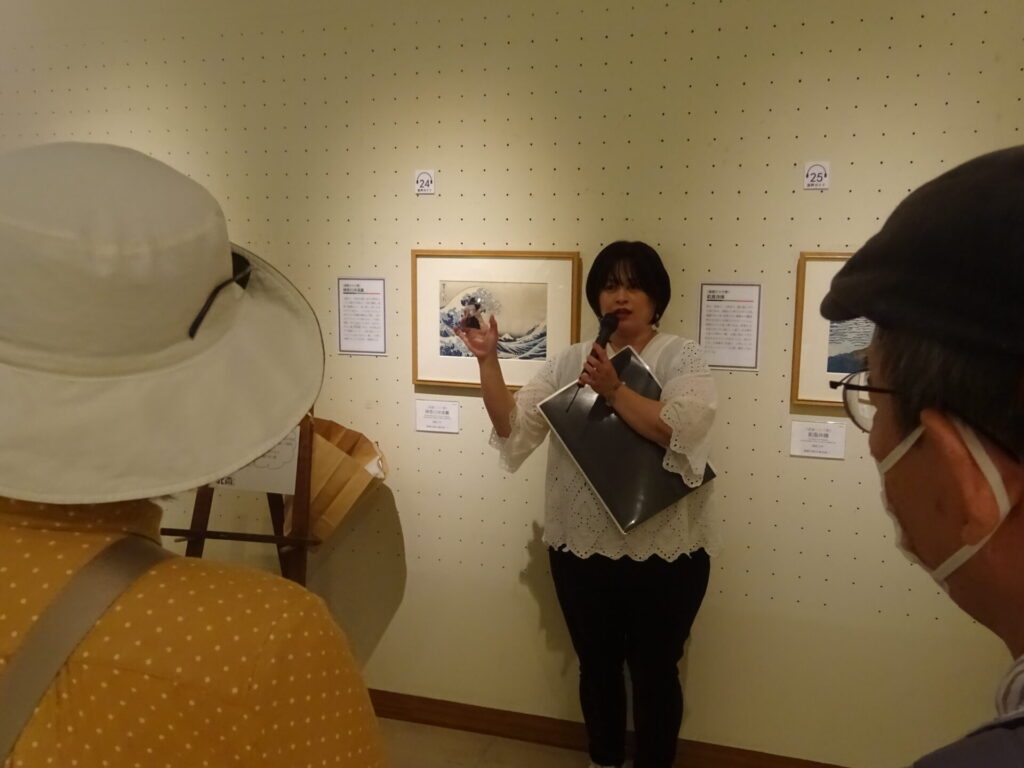

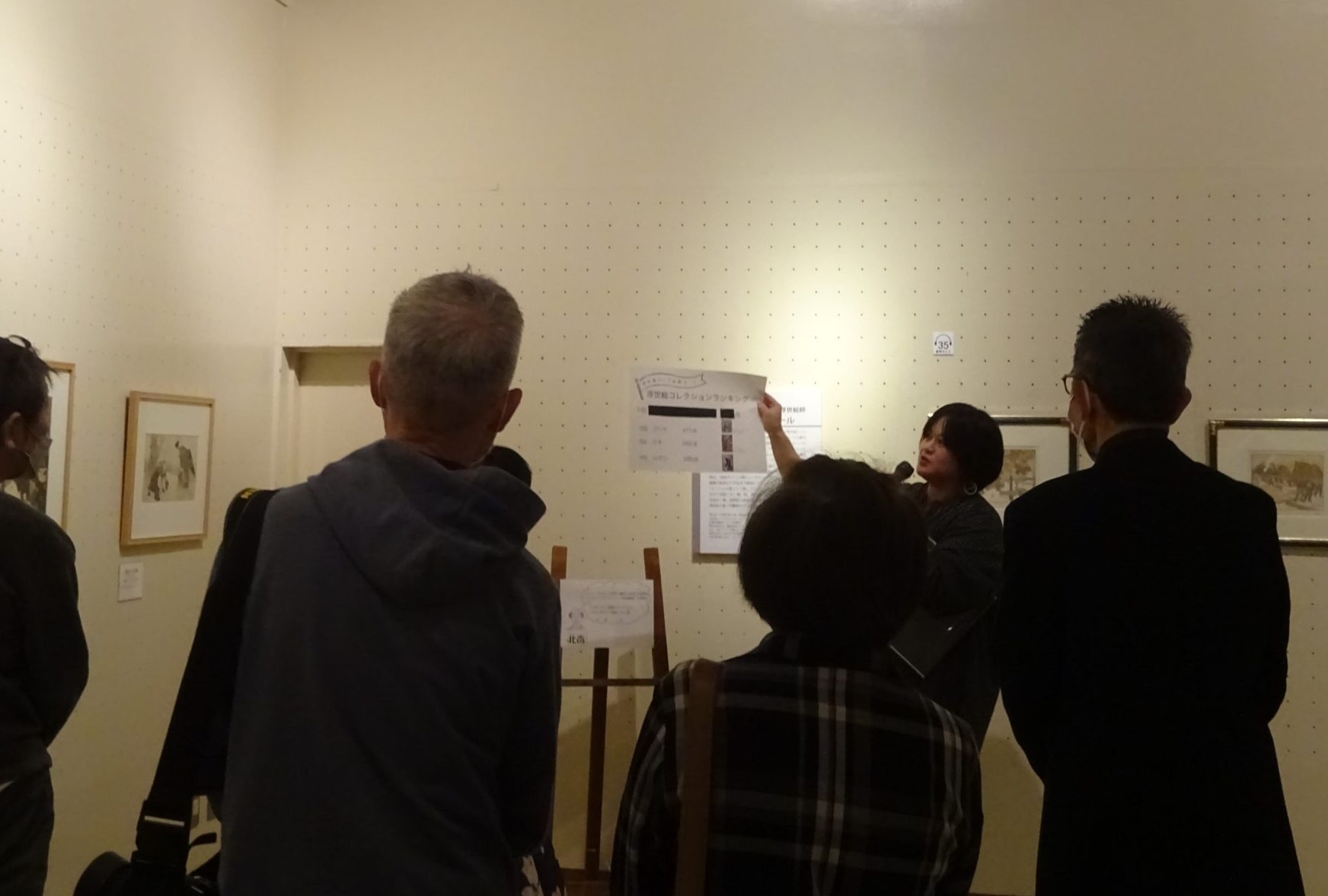

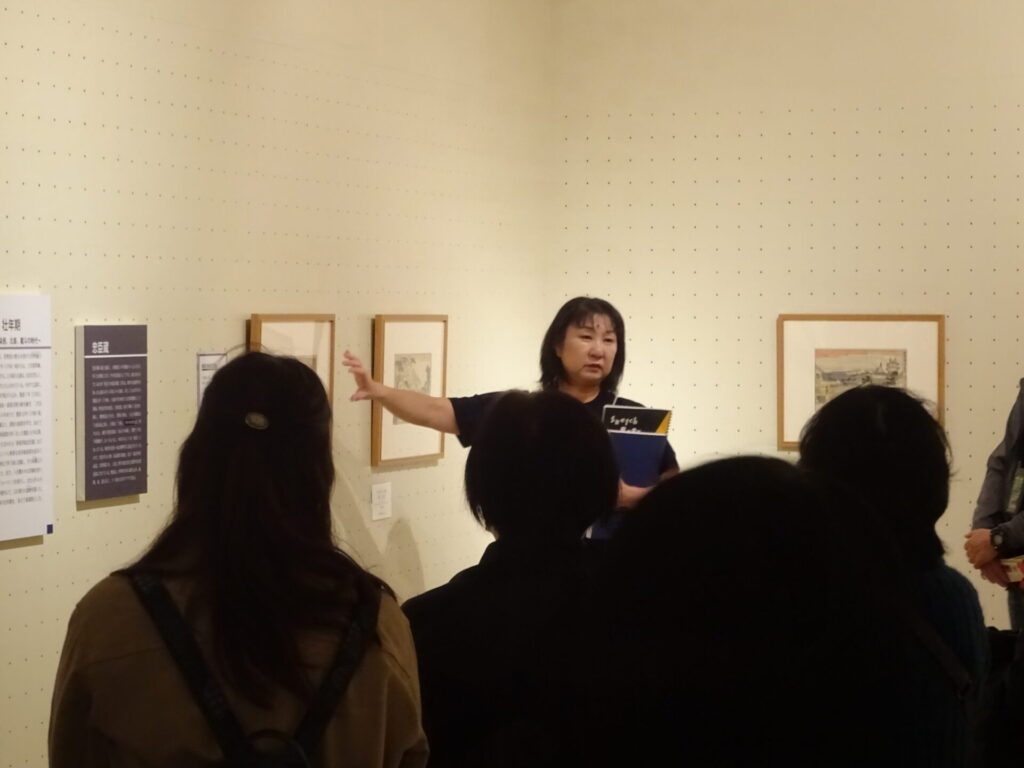

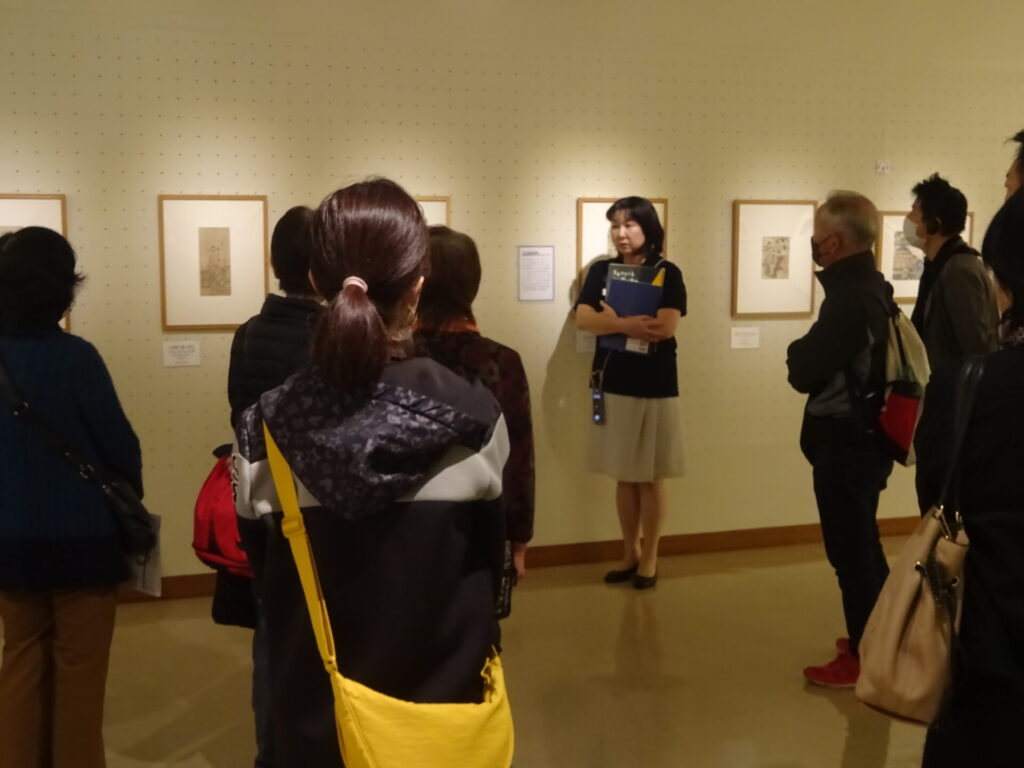

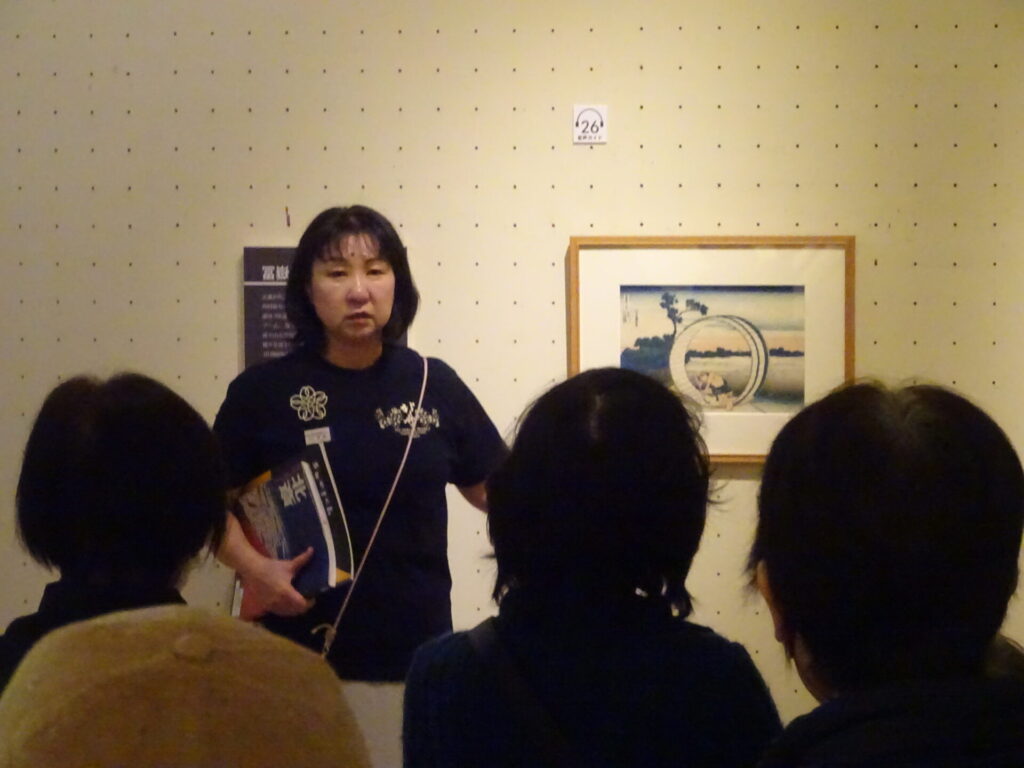

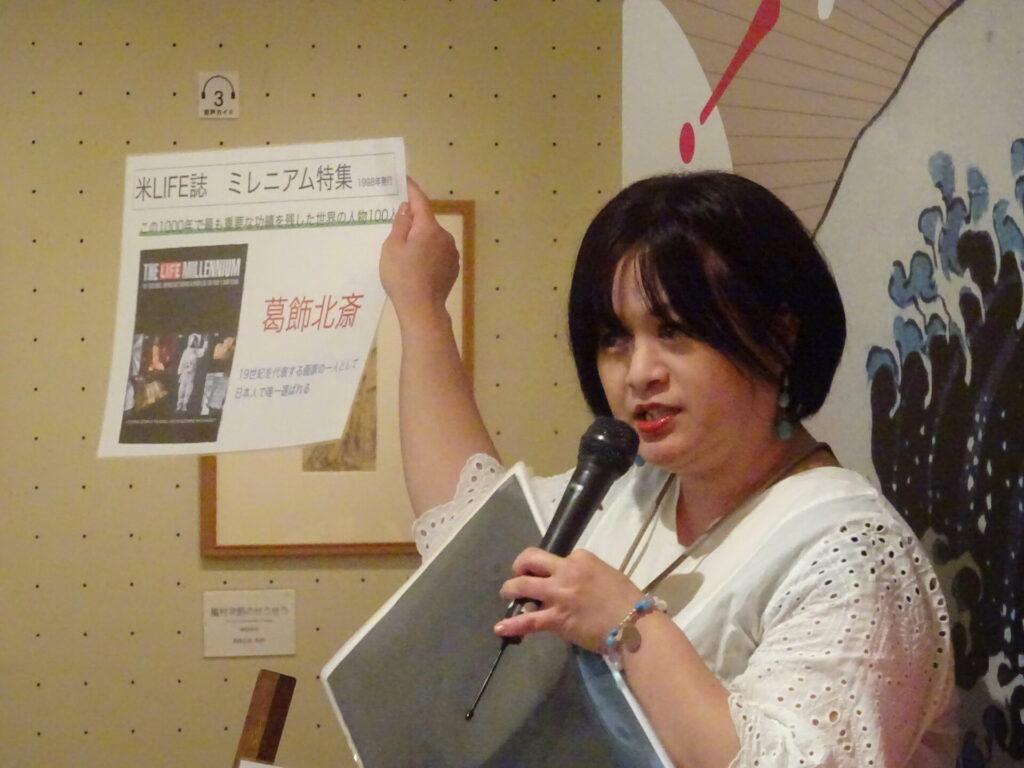

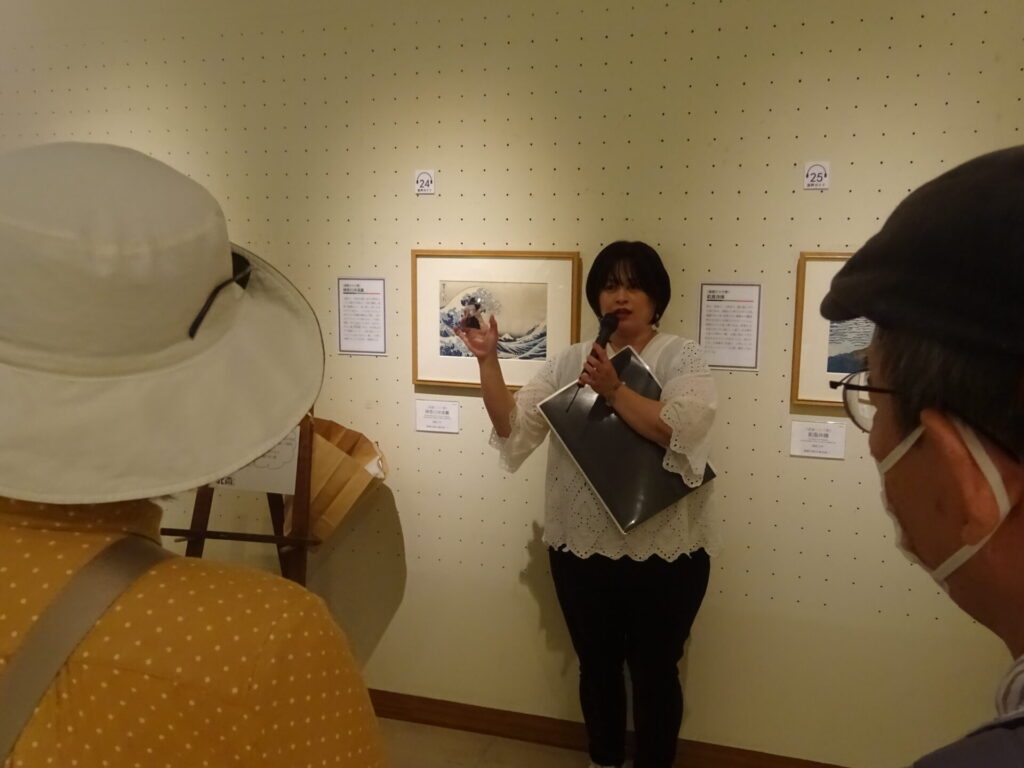

11月12日(日)11時に安田館長のギャラリートーク(作品解説)を行いました。今回は28名の方が解説を熱心に聴いていました。安田館長は木版画、五十三次、冨嶽三十六景などを解説しつつ、《冨嶽三十六景 甲州三嶋越》では中心に巨木が描かれてあっても富士山に目がいく作品といった解説をしました。

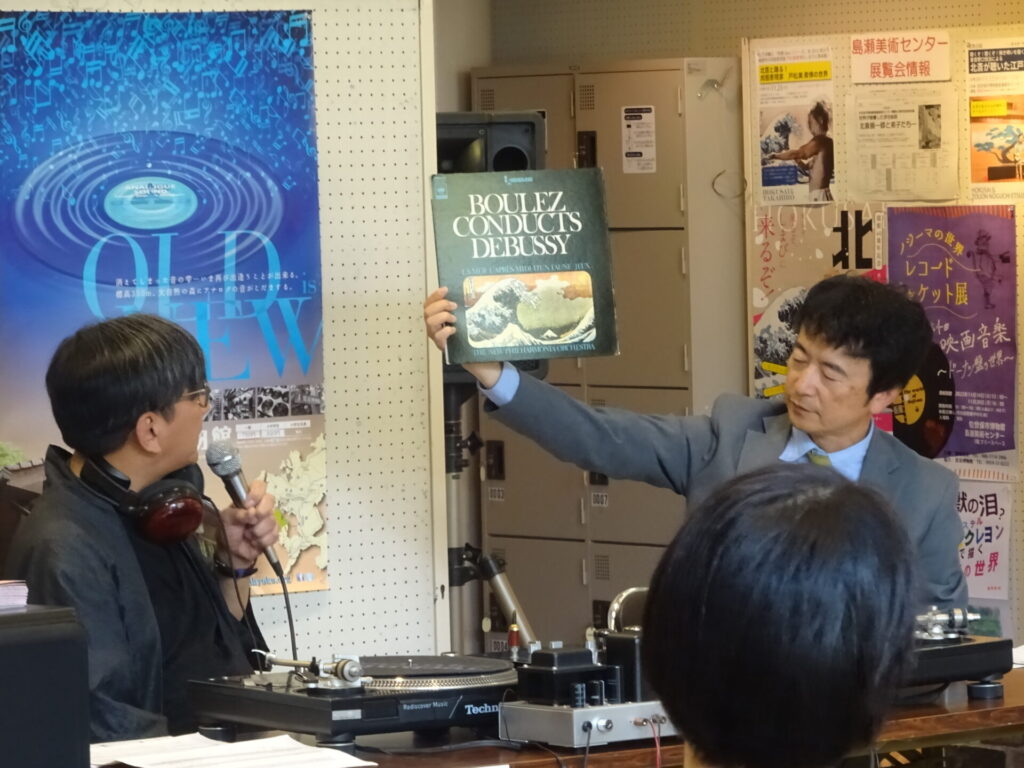

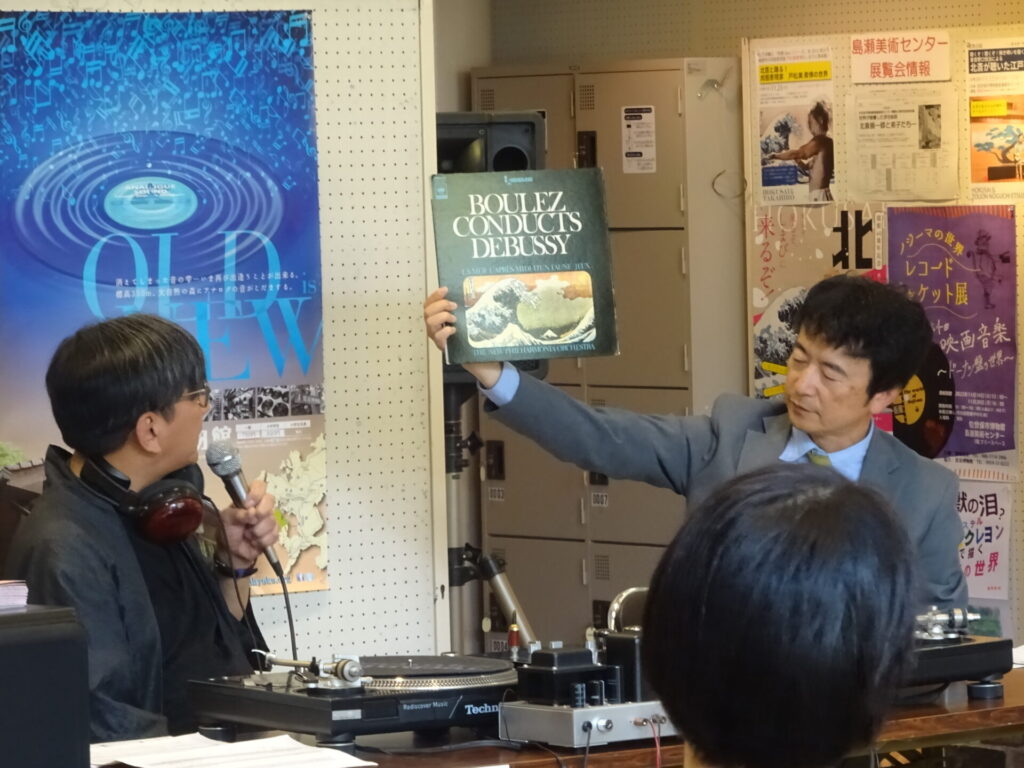

また、14時からは「聴くぞ! 聴くぞ! レコードを聴くぞ!音浴博物館プレゼンツ レコード・コンサート」が行われました。西海市にある音浴博物館の長田雅英キュレーターと当館の中野学芸員が、北斎の生きた時期~ジャポニスムの影響を受けた音楽家や北斎の作品にちなんだ曲を参加者と観賞しました。クロード・ドビュッシーの交響詩《海》のレコードジャケットには《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》が描かれており北斎に高い関心があったことが伝わりました。

次回のギャラリートークは11月14日(火)。大神学芸員がギャラリートーク(作品解説)を行います。

〇レコードコンサートで流された楽曲

1.モーツァルト:ピアノソナタ10番ハ長調 K330 演者:イングリット・ヘブラー

2.故郷の空 演者:倍賞千恵子

3.エリーゼのために 演者:ヨゼフ・クーパー

4.ショパン:夜想曲第2番 演者:ヴラディーミル・アシュケナージ

5.アニー・ローリー 演者:アーフェ・フェイニス

6.シュトラウス1世:ラディツキー行進曲 演者:ロンドン・シンフォニー・オーケストラ

7.ドビュッシー:交響詩 「海」第2番 波の戯れ 演者:ピエール・ブレーズ指揮・ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

8.ラヴェル:「鏡」より 『海原の小舟』 演者:ノエル・リー

9.富士山見たら 演者:田島好一(バリトン)

10.イヤー・オブ・ザ・キャット 演者:アル・スチュワート

11.ラ・セーヌ 演者:ジャクリーヌ・フランソワ

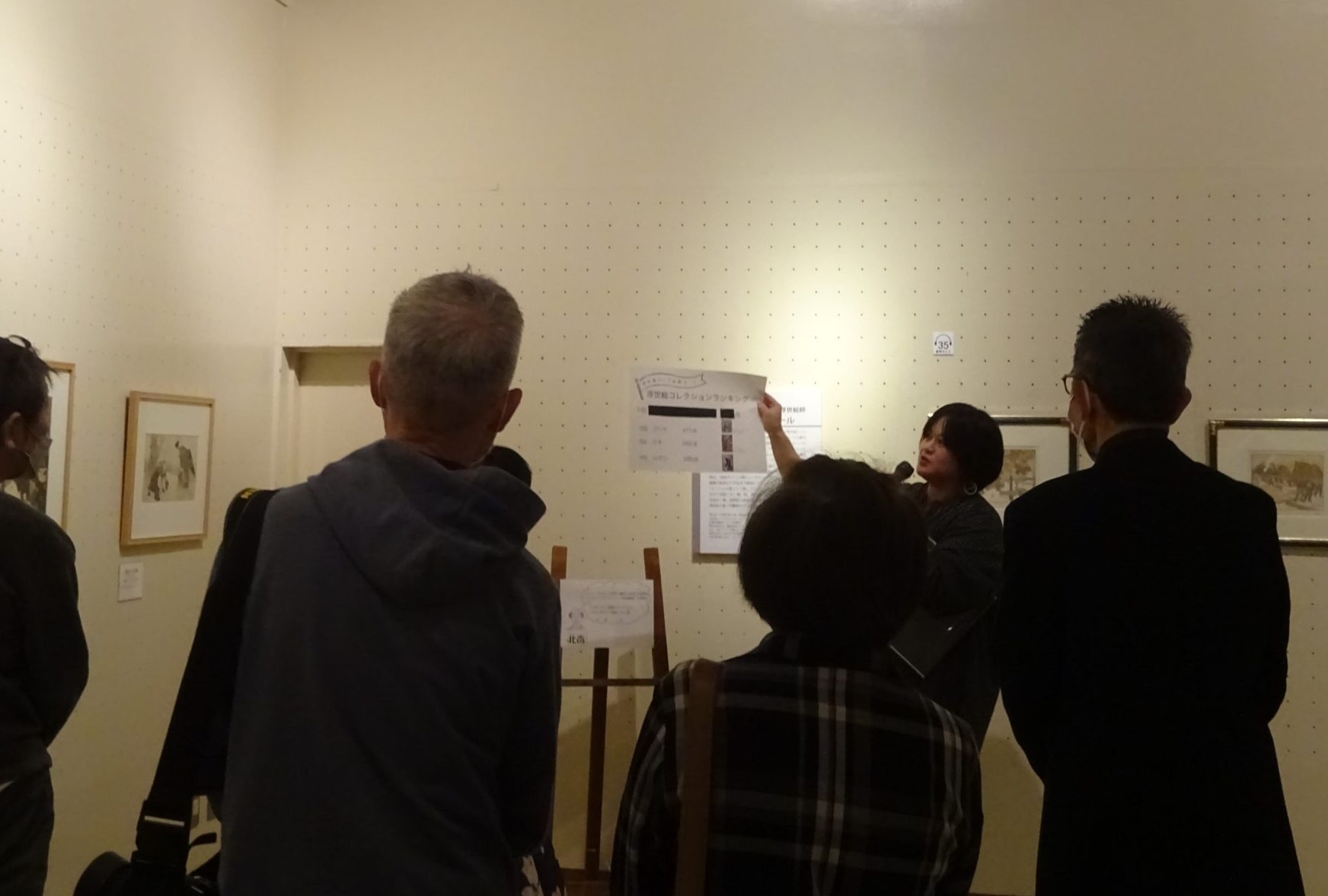

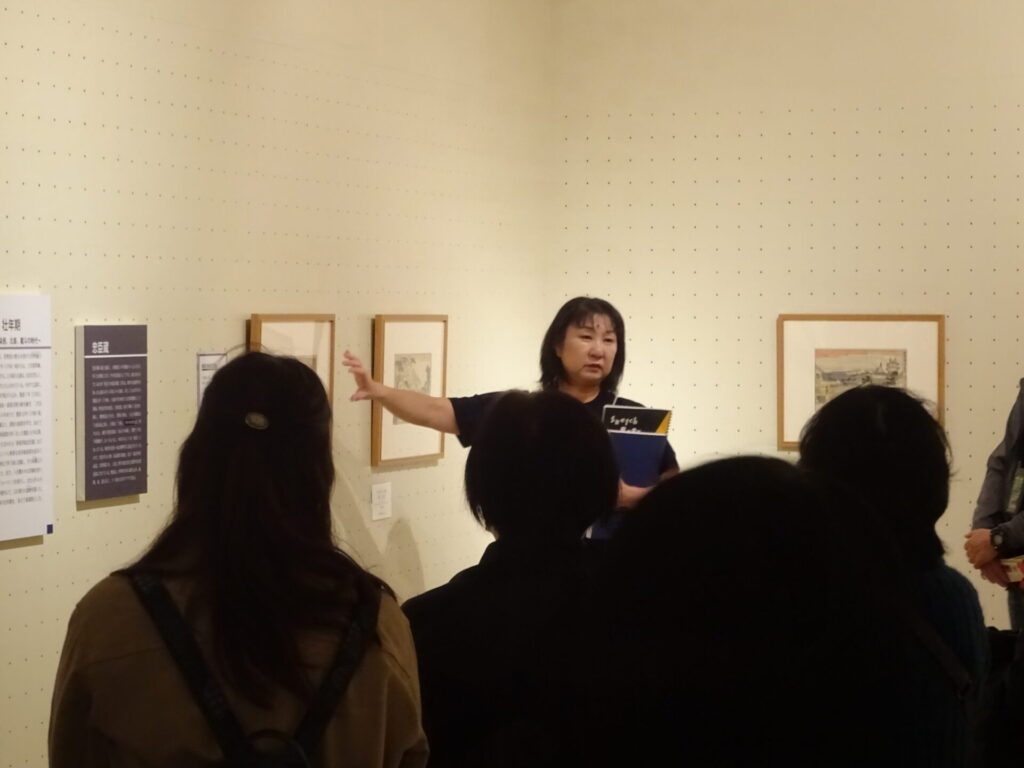

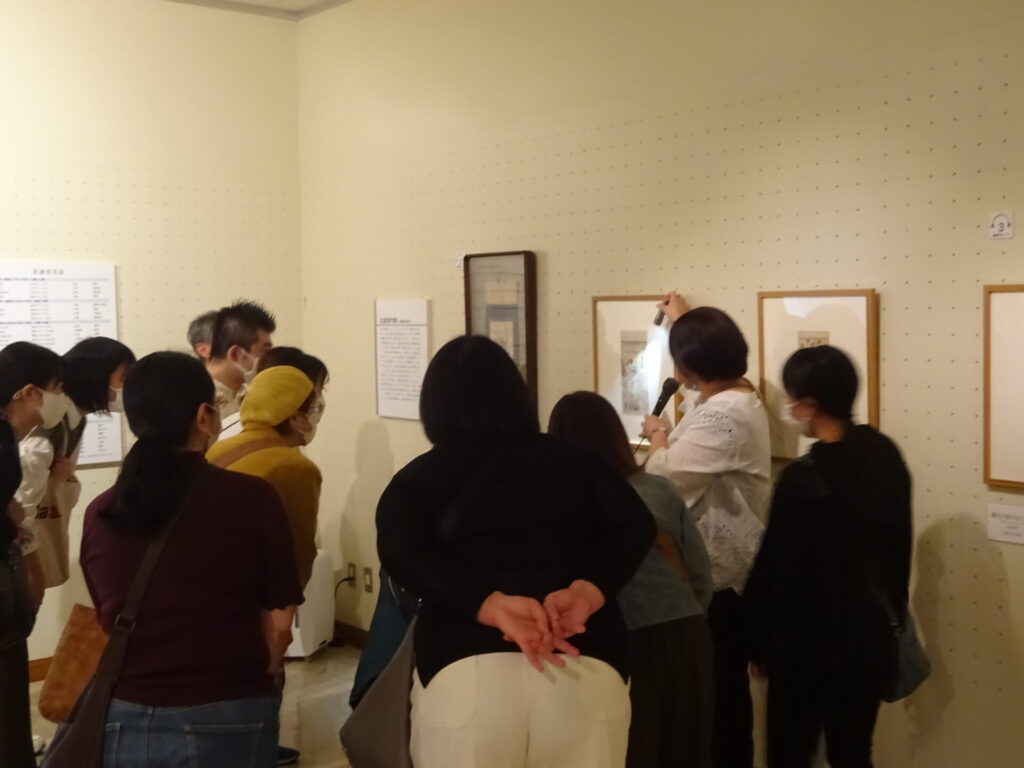

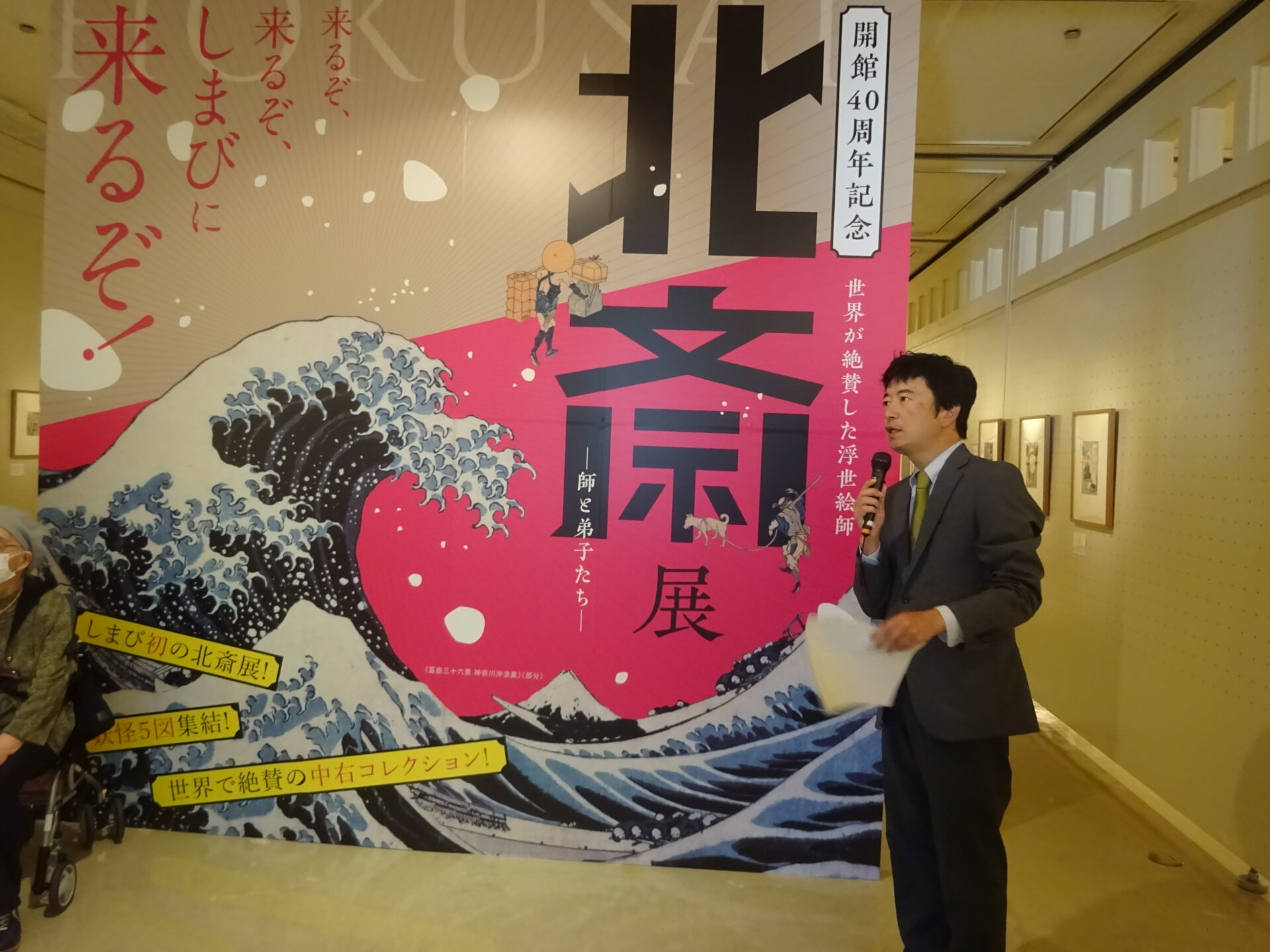

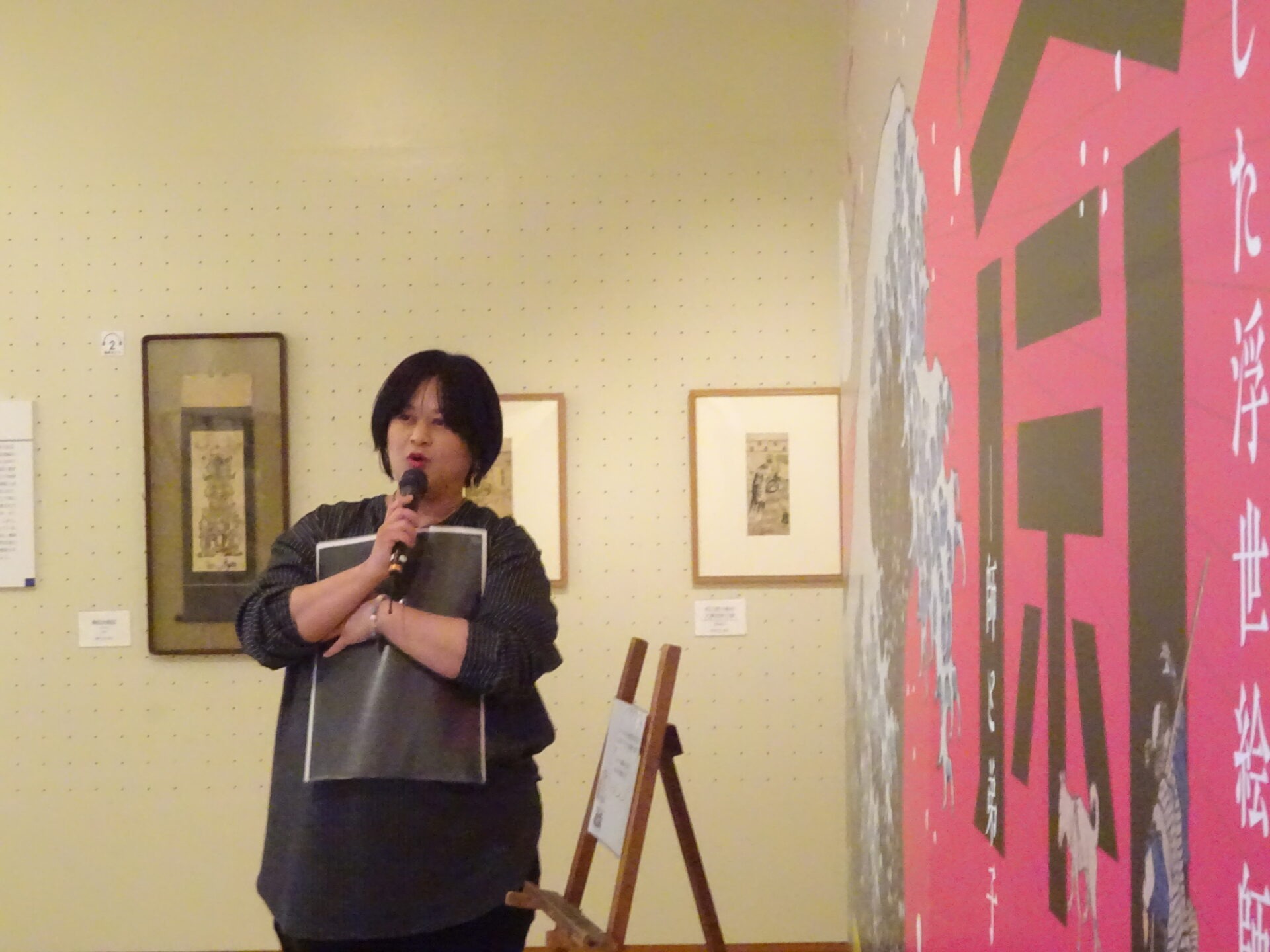

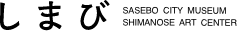

11/11(土)に11時と14時に大神学芸員による北斎展のギャラリートークが行われました。大神学芸員は空摺り(版木に絵具を付けずに摺り、和紙に凹凸を付ける摺の技法)と呼ばれる技法を紹介したり、妖怪5図などのたくさんの北斎に関わる作品を来場された方に解説しました。来場された方は熱心に大神学芸員の解説を聴いていました

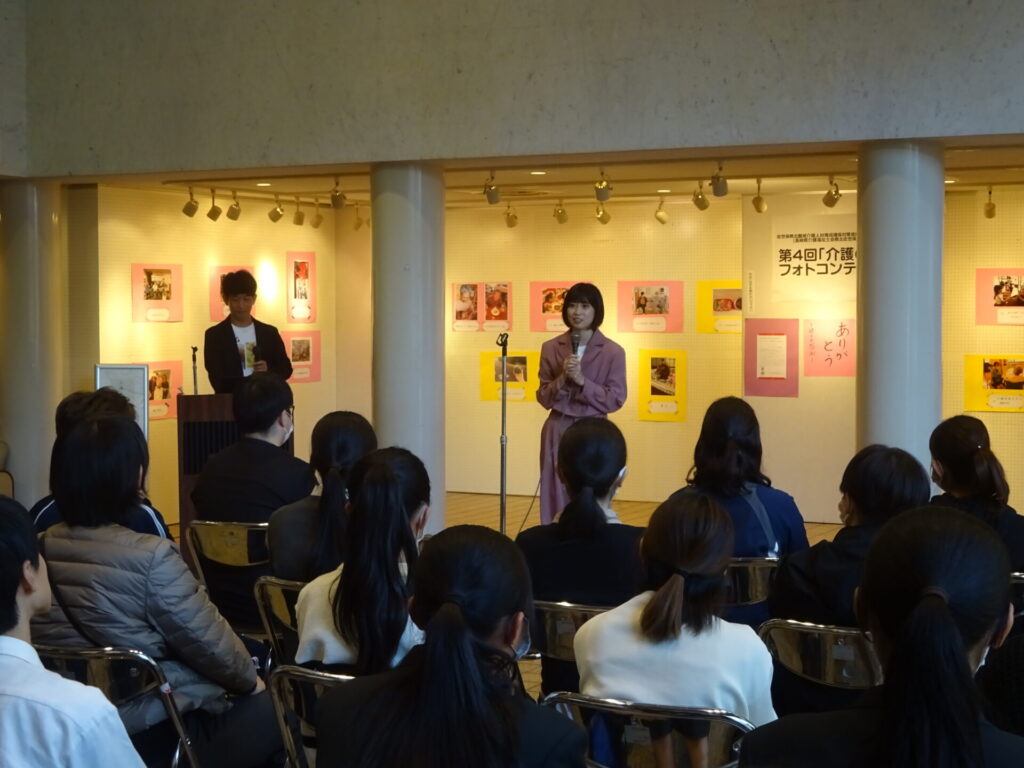

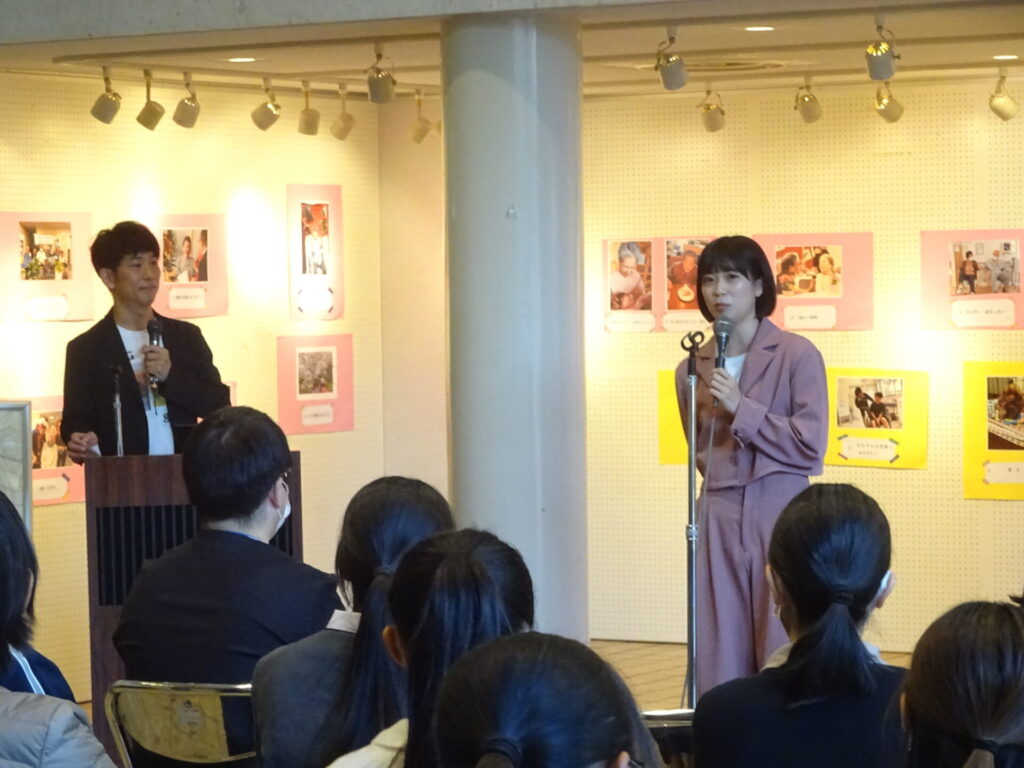

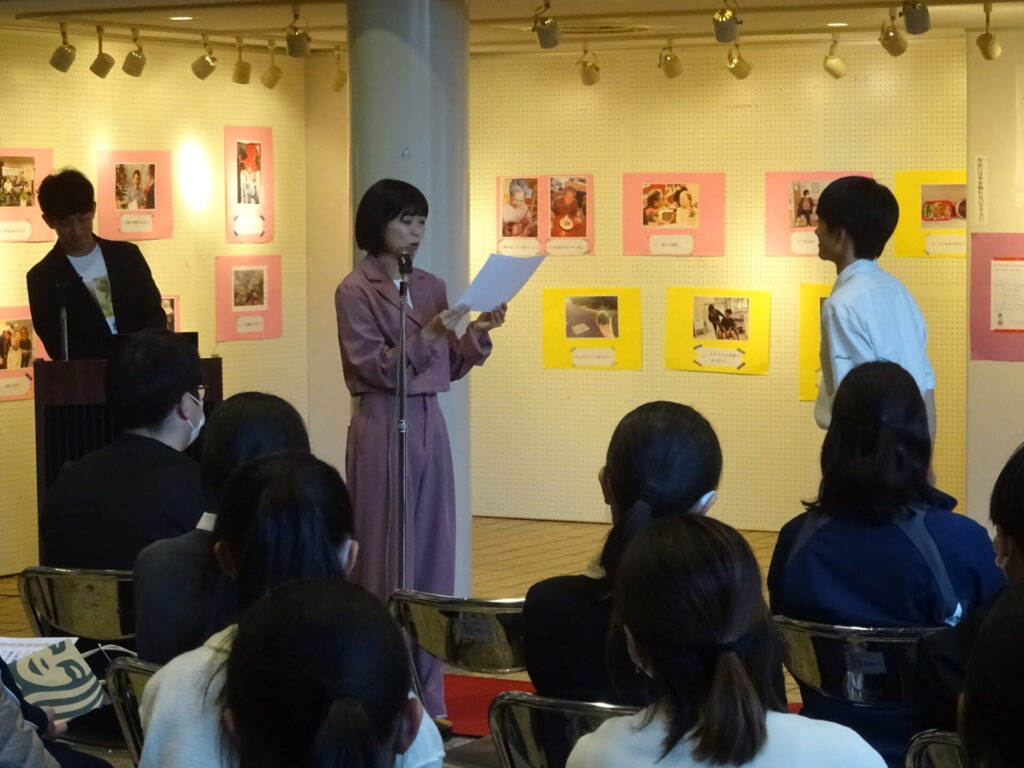

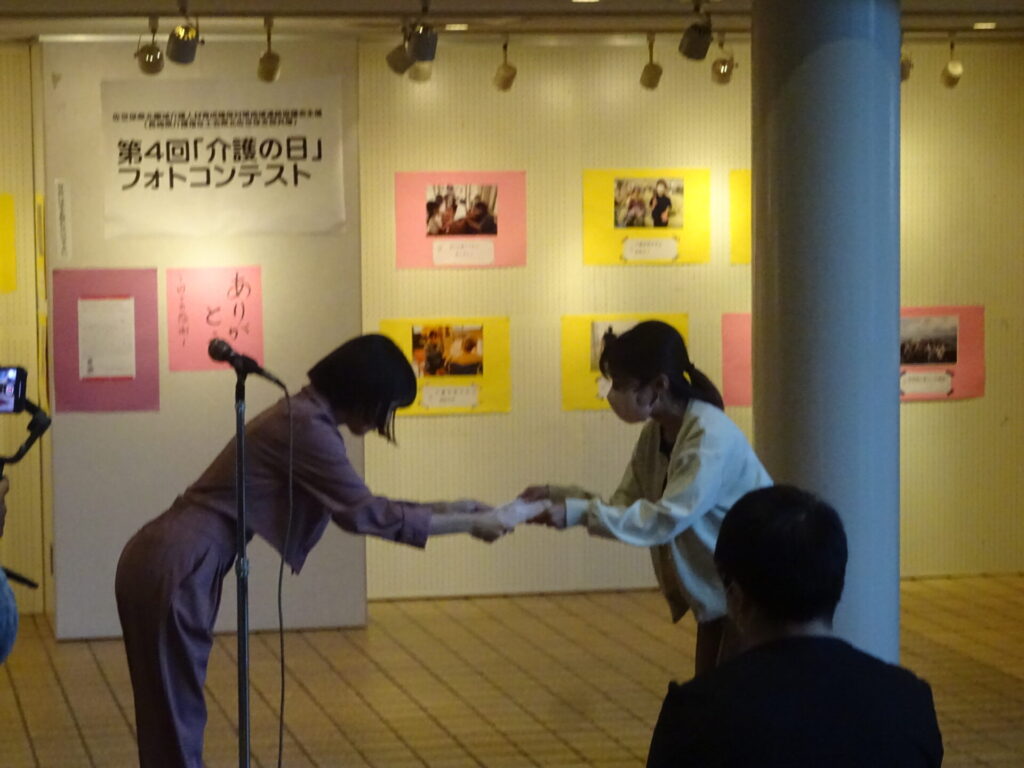

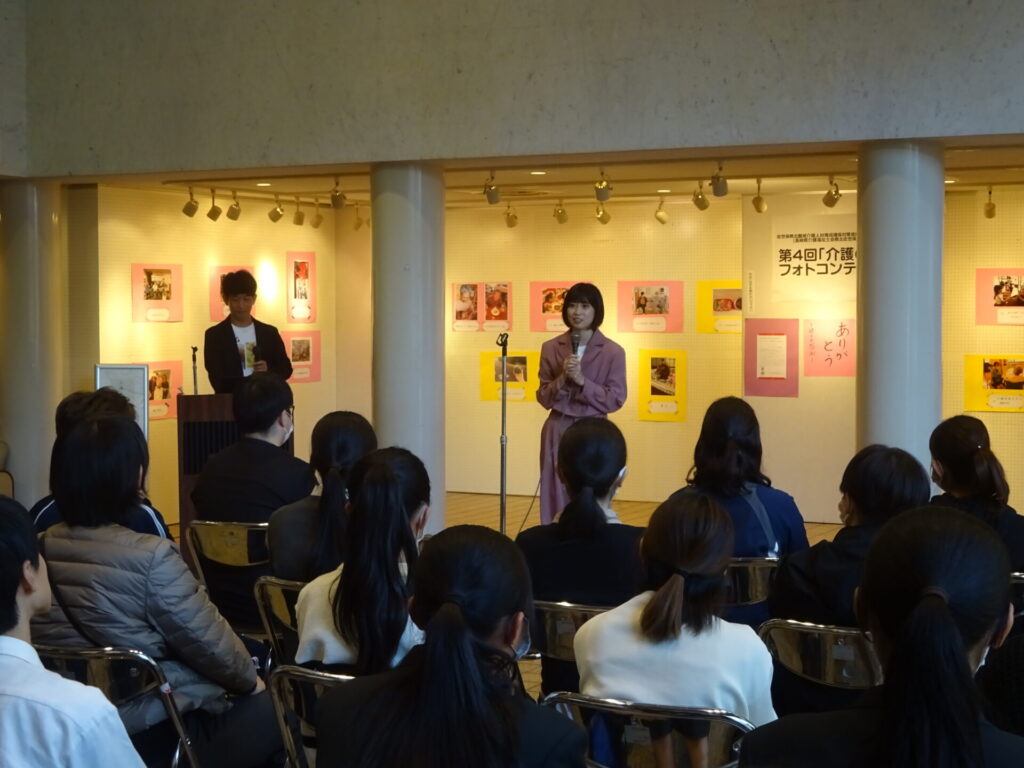

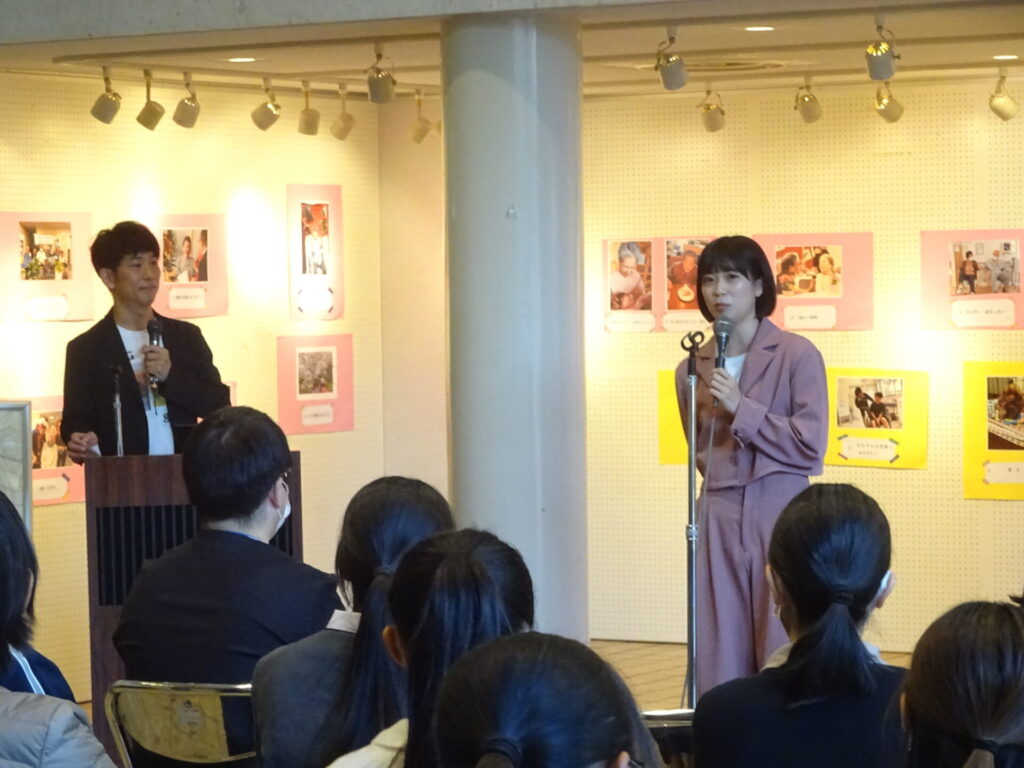

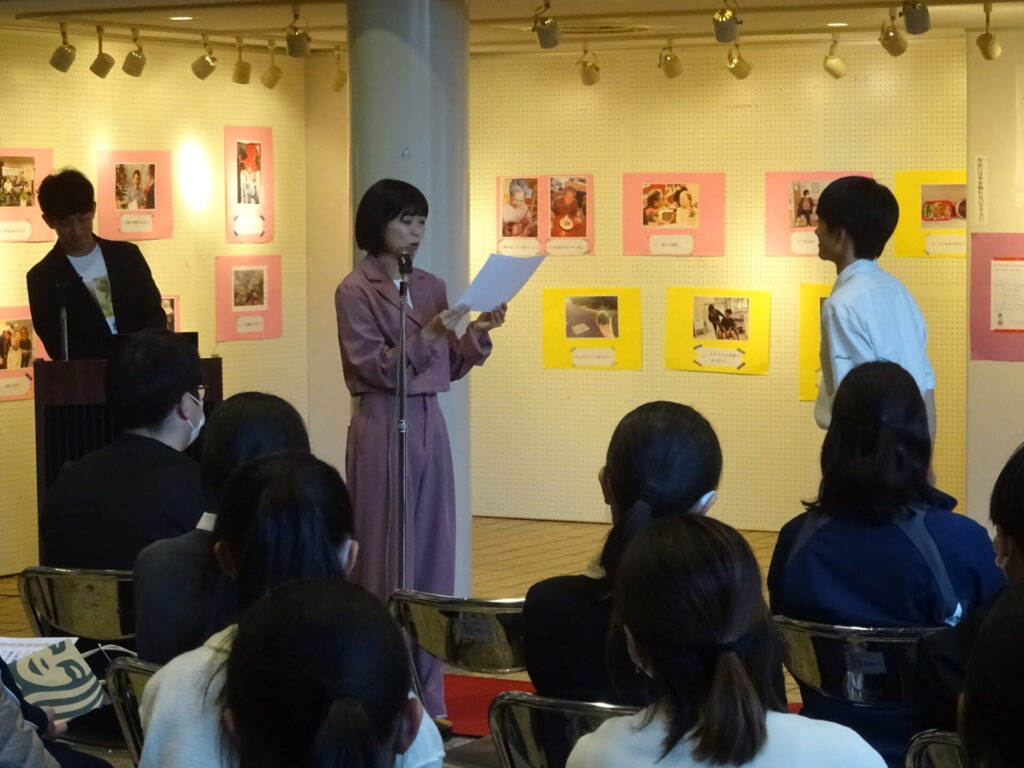

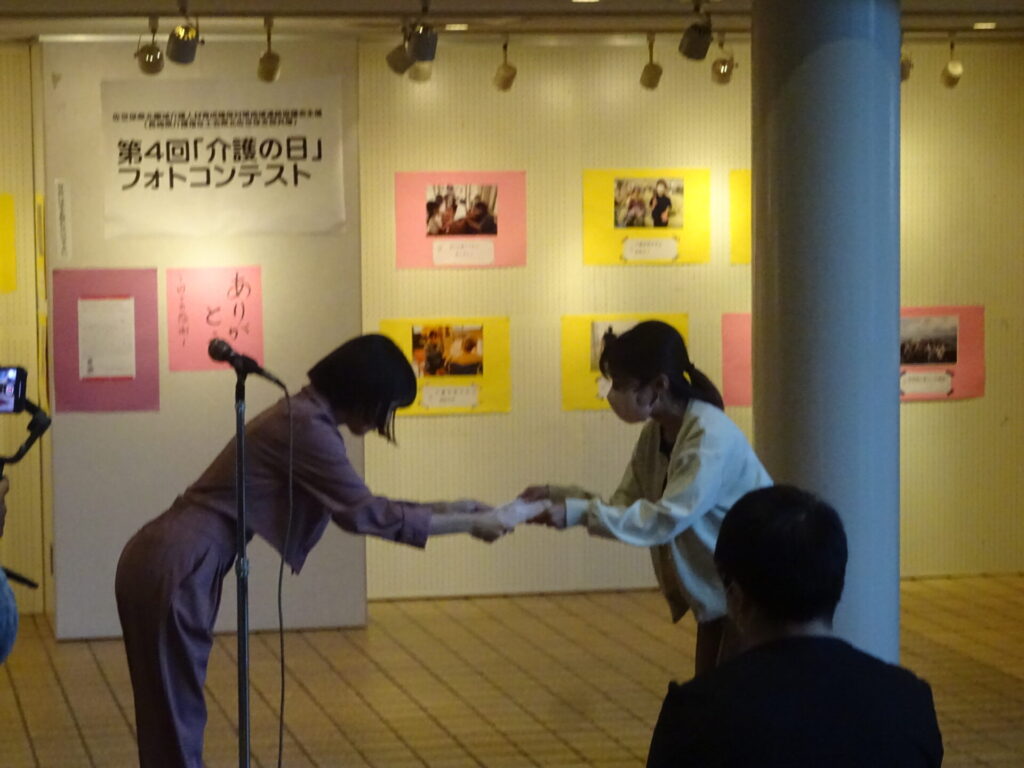

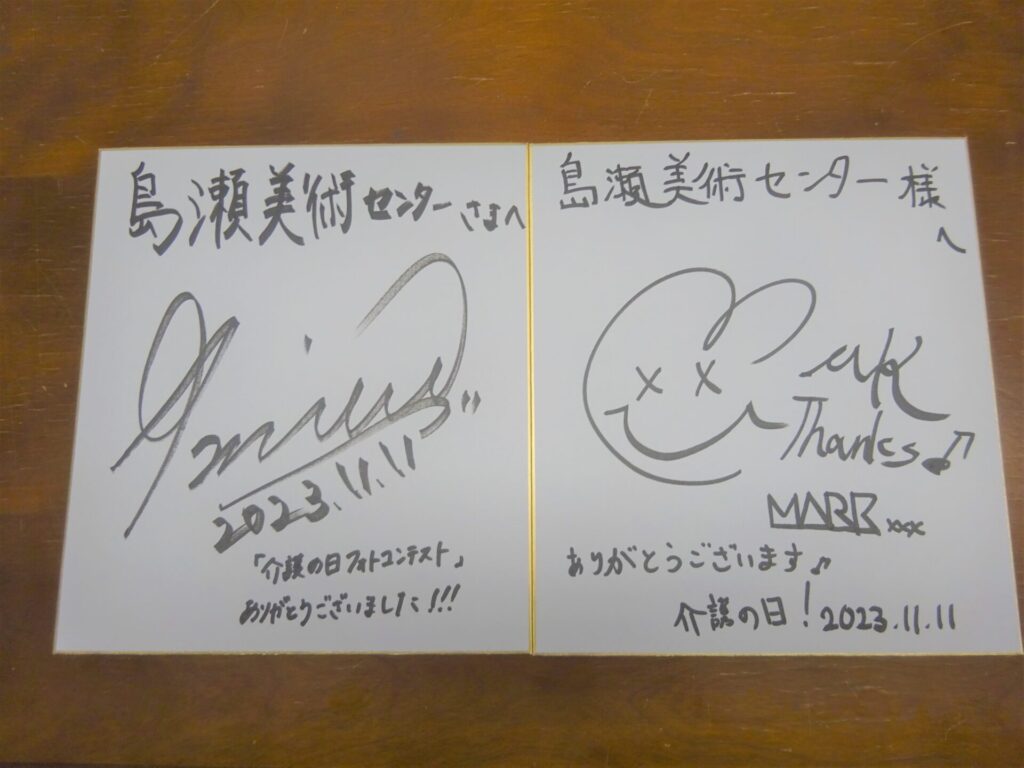

また、15時30分には1階で開催中の「介護の日フォトコンテスト2023」の表彰式が行われました。「介護の日フォトコンテスト2023」では島瀬美術センターや他会場から480票ものアンケートが集まり素晴らしい作品の総選挙が行われました。表彰式には広報テレビ番組「みジカなナガサキ」 でおなじみのDJ MARK氏や塩田みう氏が来館され、お二人を中心に表彰式が進行しました。表彰式ではそれぞれ賞があり、それぞれの賞に選ばれたみなさんが塩田みう氏から賞状や副賞を授与されました。入賞されたみなさま本当におめでとうございます。

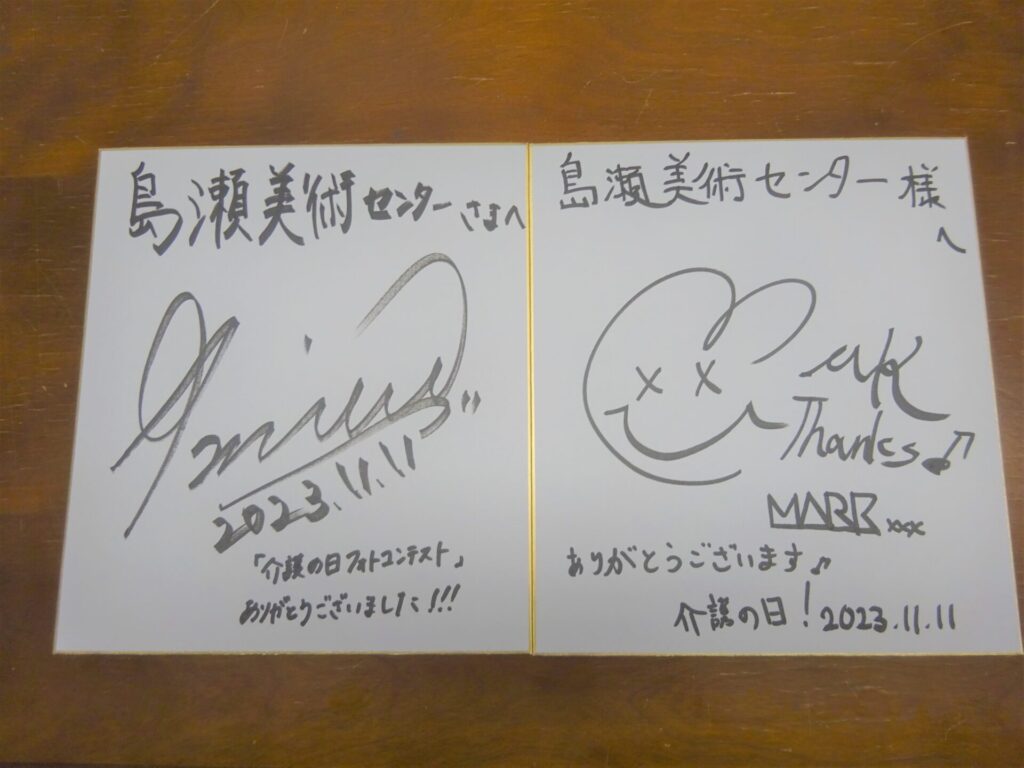

また、嬉しいことにDJ MARK氏と塩田みう氏のお二人から素敵な色紙を頂きました!ありがとうございます!

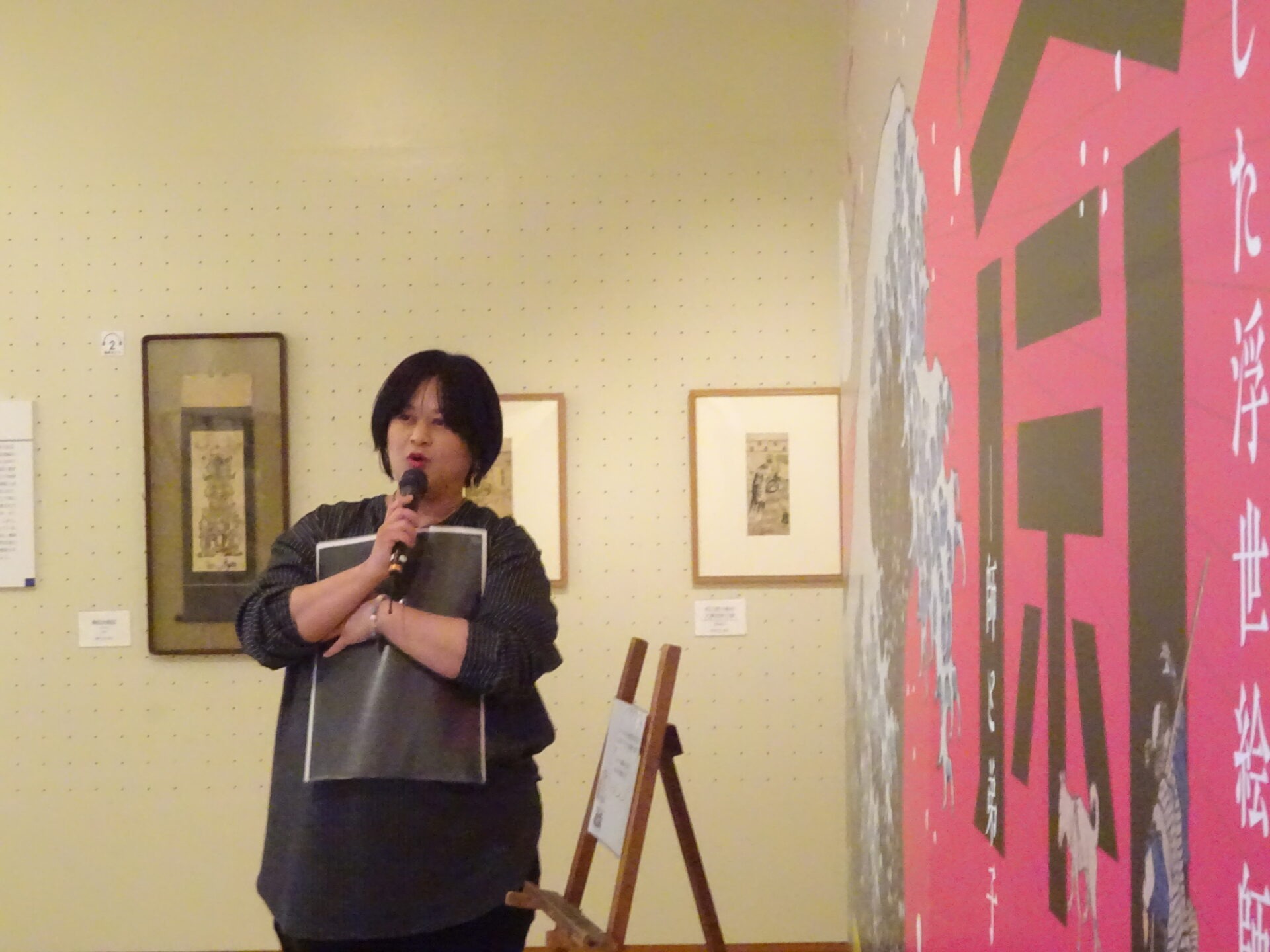

本日のギャラリートーク担当は北斎展担当学芸員の中野でした。北斎展の担当学芸員ならではの詳しい作品解説にお客様大満足の楽しい回となりました。

本日のギャラリートーク担当は北斎展担当学芸員の中野でした。北斎展の担当学芸員ならではの詳しい作品解説にお客様大満足の楽しい回となりました。

中でもお客様が身を乗り出して聞いていたのは、2階に展示してある《冨嶽三十六景》です。富士山は当時の人たちにあがめられ、アイドル的人気を博した山でした。《冨嶽三十六景》は富士山を様々な角度、季節、時間からとらえた人気のシリーズ作品です。この《冨嶽三十六景》で初めて北斎が使用したのがベロ藍という美しい青。この青はベルリンで偶然開発され、日本に伝わりやがて日本中の浮世絵師にもてはやされる青となりました。ベロ藍の美しさが最大に活かされた作品の一つである《神奈川沖浪裏》の前ではベロ藍の美しいグラデーションに、お客様から「まぁ!綺麗!」と感嘆の声が上がっていました。学芸員による作品解説・ギャラリートーク、次回は11日土曜日の午前11時と午後14時です。ぜひ、次回もお見逃しなく!

本日14:00に北斎展の関連イベント「聴くぞ!聴くぞ!琴とコントラバスの不思議なハーモニーを聴くぞ!ふれんずWA!によるミュージアム・コンサート」を行いました。演奏していただいたのは谷口正美氏(コントラバス)、時津りか氏(コントラバス)、みやざき都氏(琴)の3人です。3人の演奏では和と洋の音色が館内に響き渡り、集まった来場者は熱心に演奏を聴いていました。

また、「土声第1楽章」は、北斎の作品《冨嶽三十六景 凱風快晴》や《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》の風景がまるで目の前にそびえ立つようでした。

他にも、誰もが知っている「ゲゲゲの鬼太郎」、「ウルトラマンの曲」、「おもちゃのチャチャチャ」などの演奏もあり、来場者の心をつかみました!

次回のミュージアム・コンサートは11月12日(日)14:00に「聴くぞ!聴くぞ!レコードを聴くぞ!音浴博物館プレゼンツ レコード・コンサート」があります。北斎の影響を受けた音楽家たちの曲をレコードで楽しみましょう!

また、11月5日(日)には追加のワークショップ「絵具を広げて、押して、作る!オリジナル赤富士ポストカード」を開催します。11:00~15:00にご来館いただければ参加できます(参加料300円)。ご参加お待ちしております。

本日の演奏曲

●さくら

●六段

●紅蓮華

●七つの子

●土声第1楽章

●千の風になって

●私のお気に入り

●哀詩

●ゲゲゲの鬼太郎

●ウルトラマンの歌

●おもちゃのチャチャチャ

●ドレミの歌

●明日があるさ

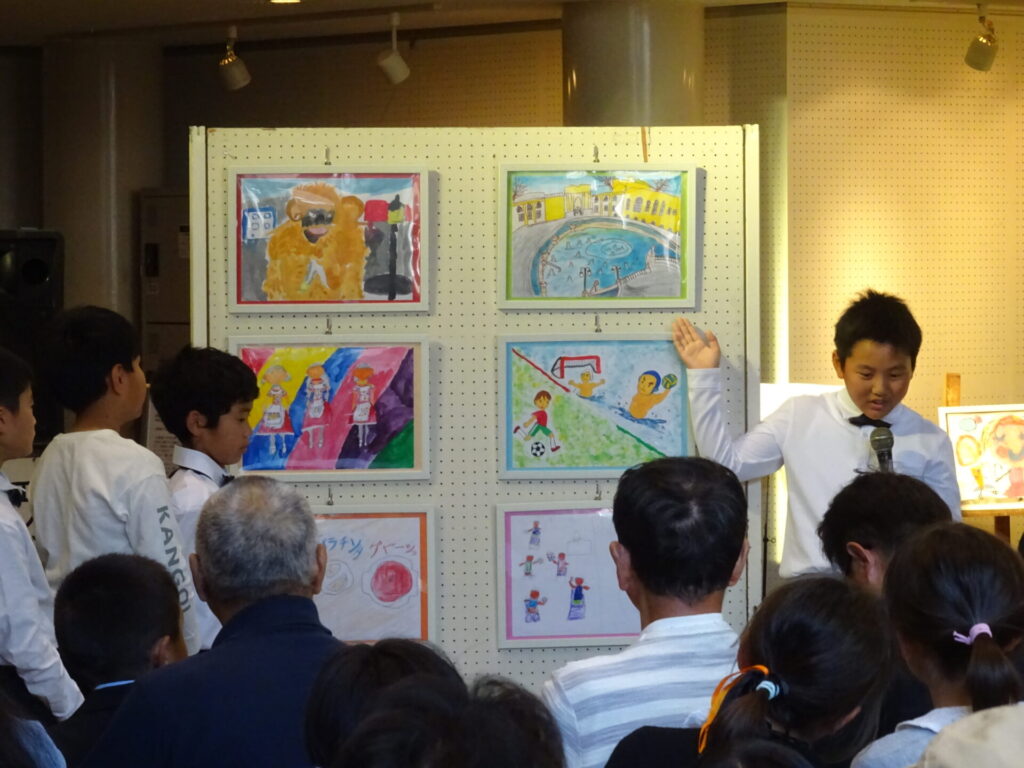

今日の“しまび日記”は、初の中学生によるリポートです。職場体験のため来館している4人が、学芸員によるギャラリートークを取材、撮影し、しまびホームページに投稿するという体験を行ないました。以下、4人のリポートをお届けします。

学芸員によるギャラリートークが開かれました。

4階で北斎についての説明がされていました。北斎は一生で約三万点の絵をかき、その絵で海外の画家ゴッホなども虜にしたそうです。三万点の絵を描いたということからわかる通り北斎は、とても絵が好きで、誰よりも真剣に絵を描いたから世界を虜にしました。

北斎の一瞬を切り取る能力や絵と文を関連づけて話すこと等とても良い勉強になりました。

(愛宕中学校 2年 小泊千騎)

今日は、島瀬美術センターで葛飾北斎のギャラリートークが行われました。

3階では、肉筆画の解説や北斎漫画の説明が行われました。北斎が描いた肉筆画の「ほうき星」という作品の説明があり、中国の役人が驚いている様子を描いていると説明がありました。また、肉筆画は本人が描いていて、作者の想いが沢山詰まっている世界で1つしかないものだと説明もありました。それらを通して北斎の絵について更に興味がわきました。

(愛宕中学校 2年 熊谷優里)

今日は島瀬美術センターで北斎展のギャラリートークが行なわれました。お客様の様子では興味深い感じで話を聞いていました。

2階では、フランス人のアンリ・リヴィエールが800点もの浮世絵を作っていて、主にエッフェル塔を中心に描いていたという解説がありました。アンリ・リヴィエールは北斎を尊敬していて北斎が使っていたような”らっかん”を作ってもらっていたという解説もありました。

(愛宕中学校 2年 桂木莉茉)

今日は大神学芸員による「北斎展」のギャラリートークが行なわれました。

北斎が絵に施した工夫や絵の細かい背景を大神学芸員が解説すると、その場でお話を聞いていたお客様も興味津々に絵を鑑賞されていました。その中でも特に多くの人の目を引ていたのが「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」です。波の動きやしぶいた水の描写が圧巻で、他の絵では見られないような躍動感に溢れた描き方が北斎の絵の良さであると、今日のギャラリートークを通して学びました。

(愛宕中学校 2年 田波多薫子)

以上、職場体験で来館中の中学生4人による「北斎展」リポートでした。

次のイベントは、11月3日(金・祝)14:00からの「聴くぞ!聴くぞ!琴とコントラバスの不思議なハーモニーを聴くぞ!ふれんずWA!によるミュージアム・コンサート」です。響き豊かな琴とコントラバス、和と洋の楽器が意外な組み合わせで織りなすアンサンブルをお楽しみください。また、11月4日(土)11:00からは山内学芸員によるギャラリートークも予定しています。。約1時間の予定で「北斎展」見どころについて解説します。いずれも、「北斎展」入場券をお持ちの方は参加無料です。どうぞご来館ください。

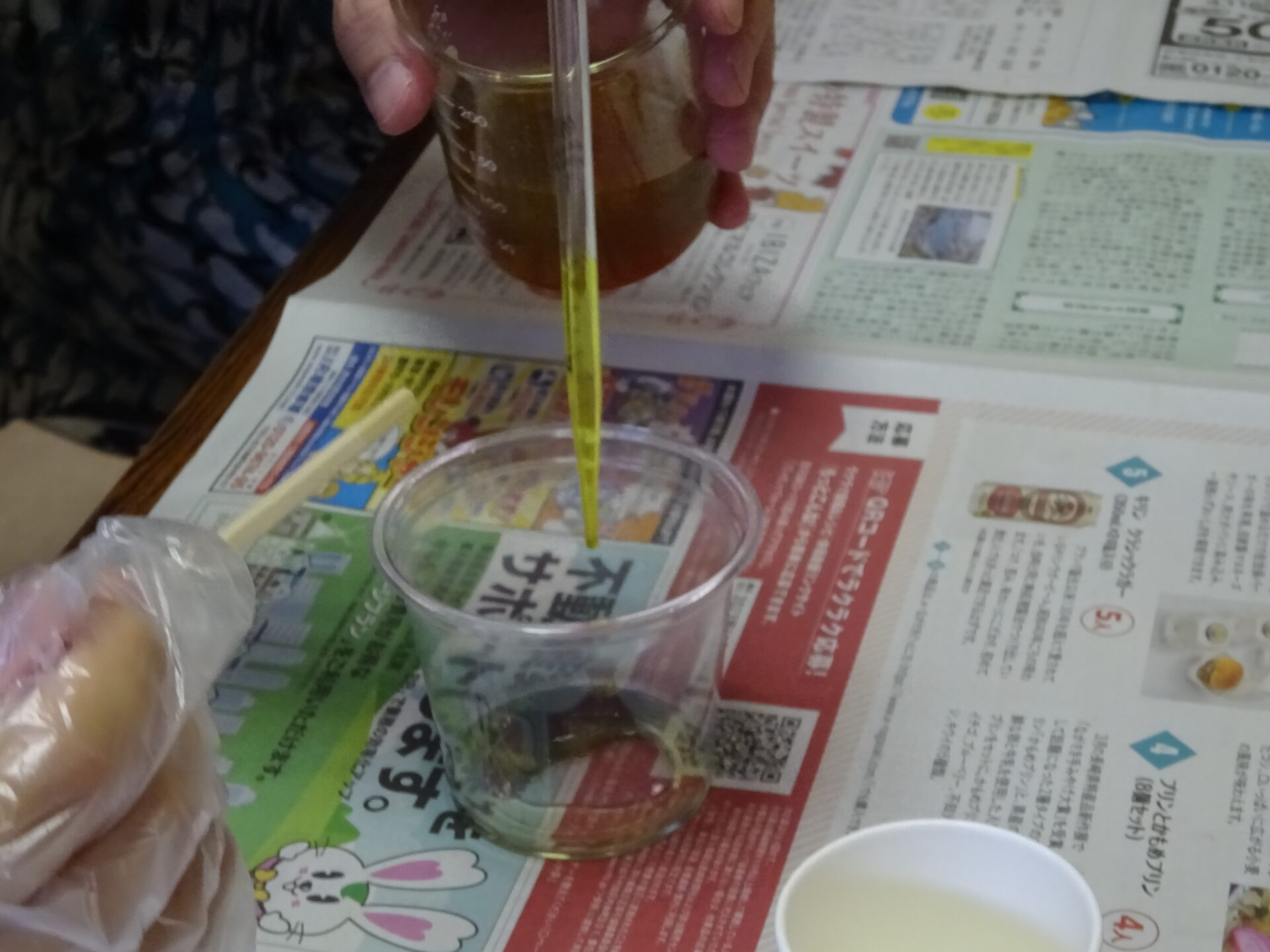

11月29日(日)、佐世保市少年科学館(星きらり)から、すえじゅん先生こと、末吉 純先生をお迎えして、ワークショップを開催しました。

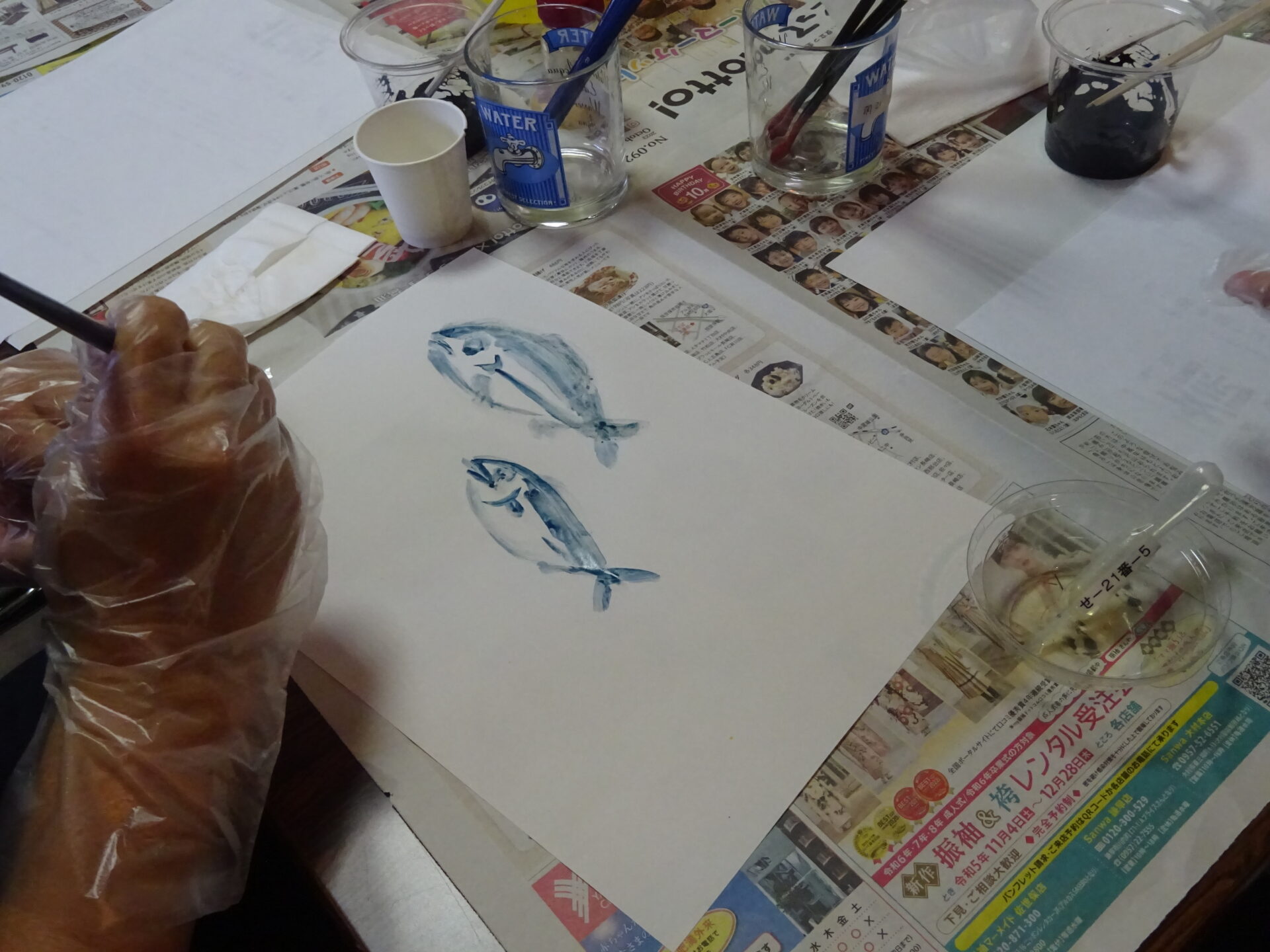

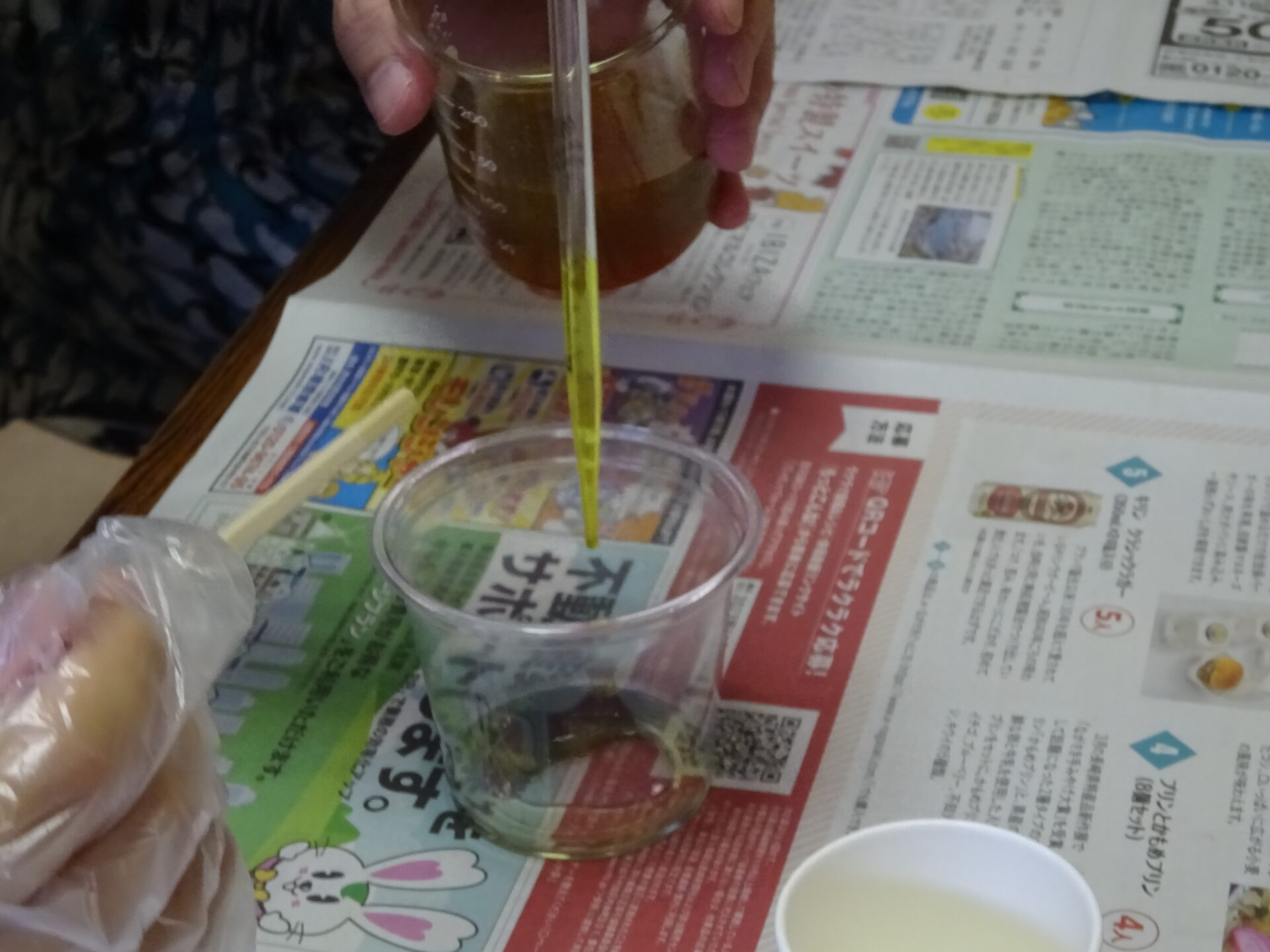

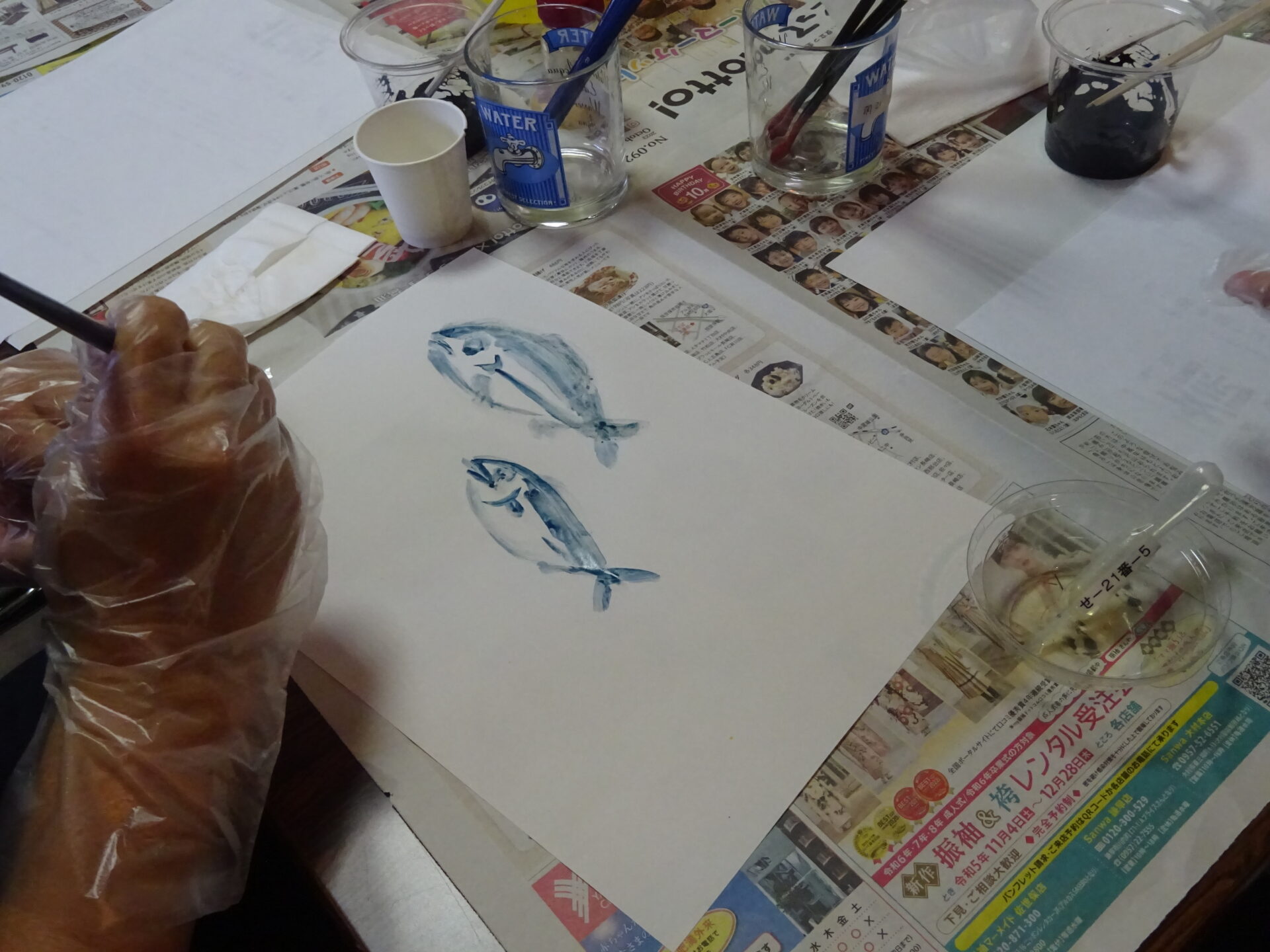

このワークショップは、浮世絵の巨匠たちが愛した美しい青、通称「ベロ藍」を再現して和紙に絵を描くワークショップです。

ベロ藍はベルリンで偶然、開発され、出島より江戸に伝わった化学顔料です。

まずは、すえじゅん先生が解説を交えながら、実験の手順のお手本を見せてくださいました。

参加者のみなさんは、普段使わない実験器具に戸惑いがらも、真剣な面持ちで化学薬品を慎重に調合していました。実験のクライマックス、硫酸第一鉄の溶液とヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウムの溶液を混ぜる工程では、まじりあう瞬間から鮮やかな青が生まれ、参加者の間からは思わず「おおっ!」という感嘆の声が上がりました。

できあがったベロ藍で絵を描く時間では、しっかり下描きを家で準備して持参されていた参加者がいて、このワークショップをとても楽しみにしていたんだ!とおっしゃっていたのが印象的でした。

力作、大作が次々と出来上がり、お互いの作品を披露しあう場面もあり、最後には参加者同士で浮世絵の巨匠たちが感じた感動を分かちあうことができた有意義なワークショップとなりました。

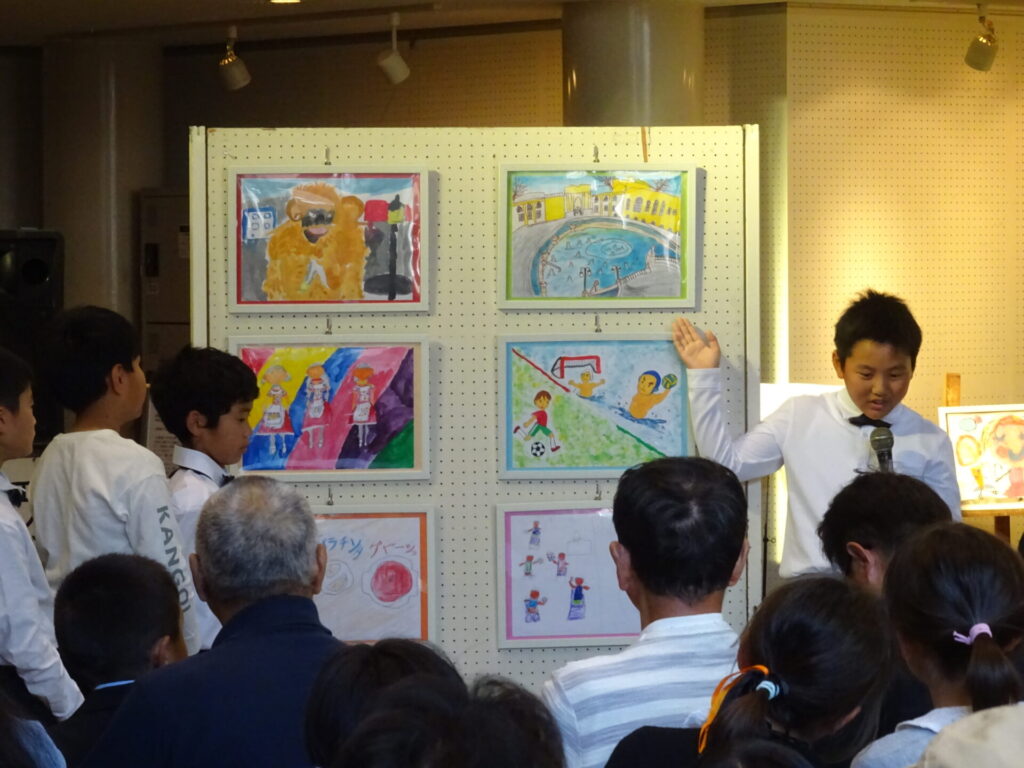

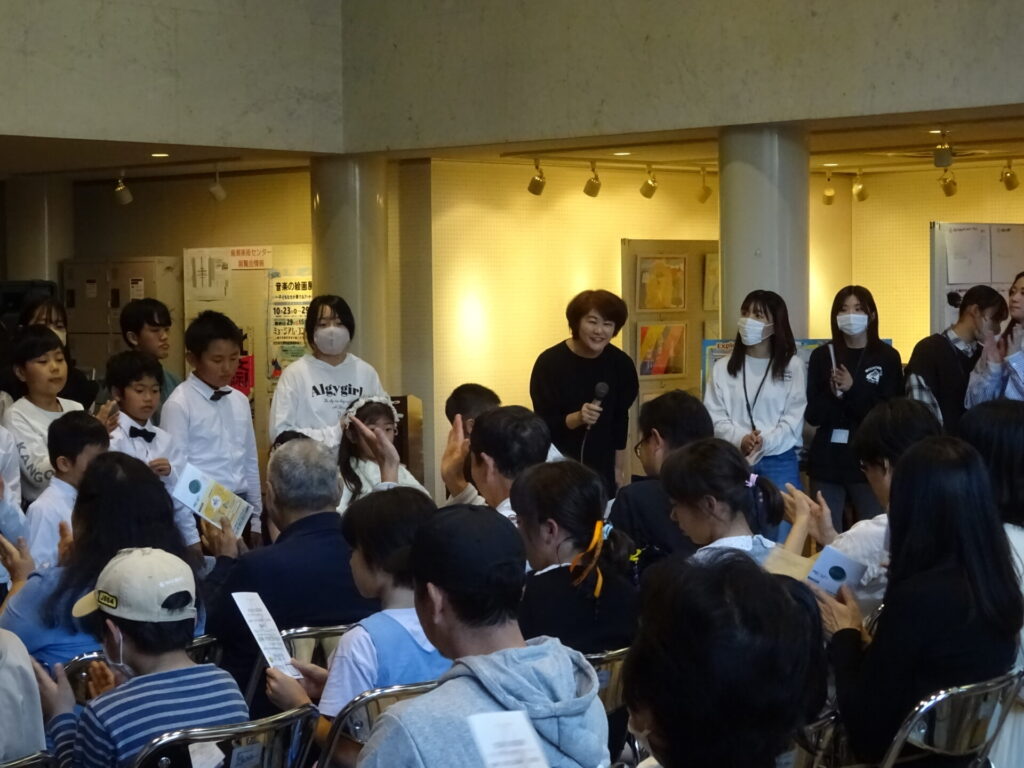

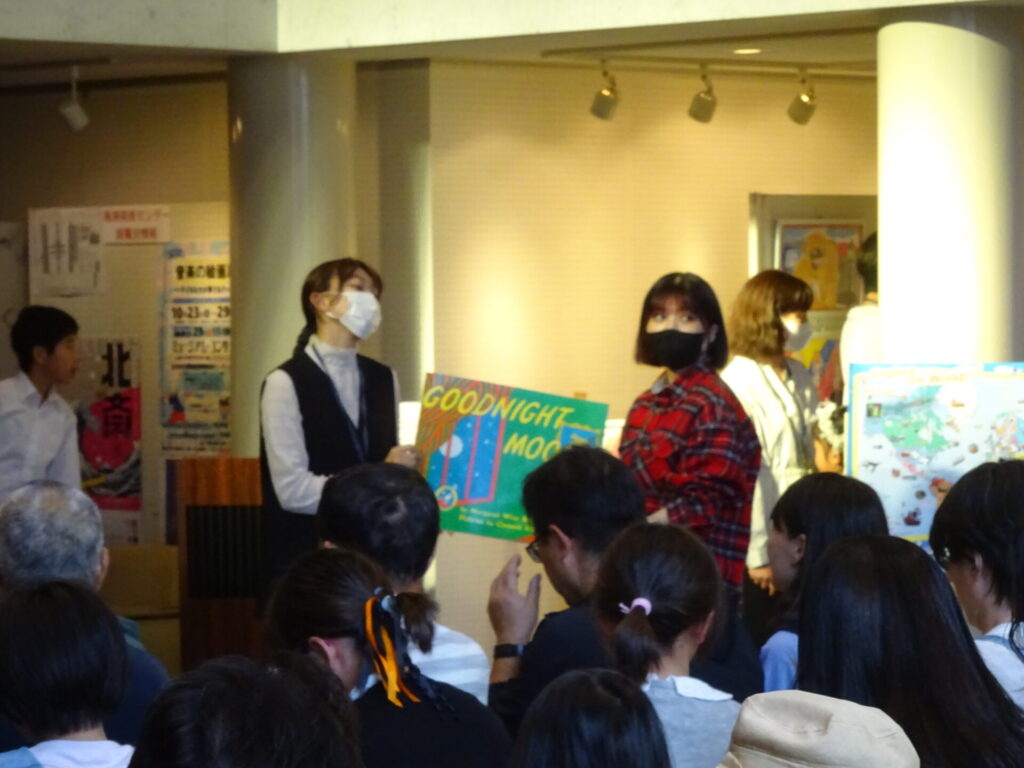

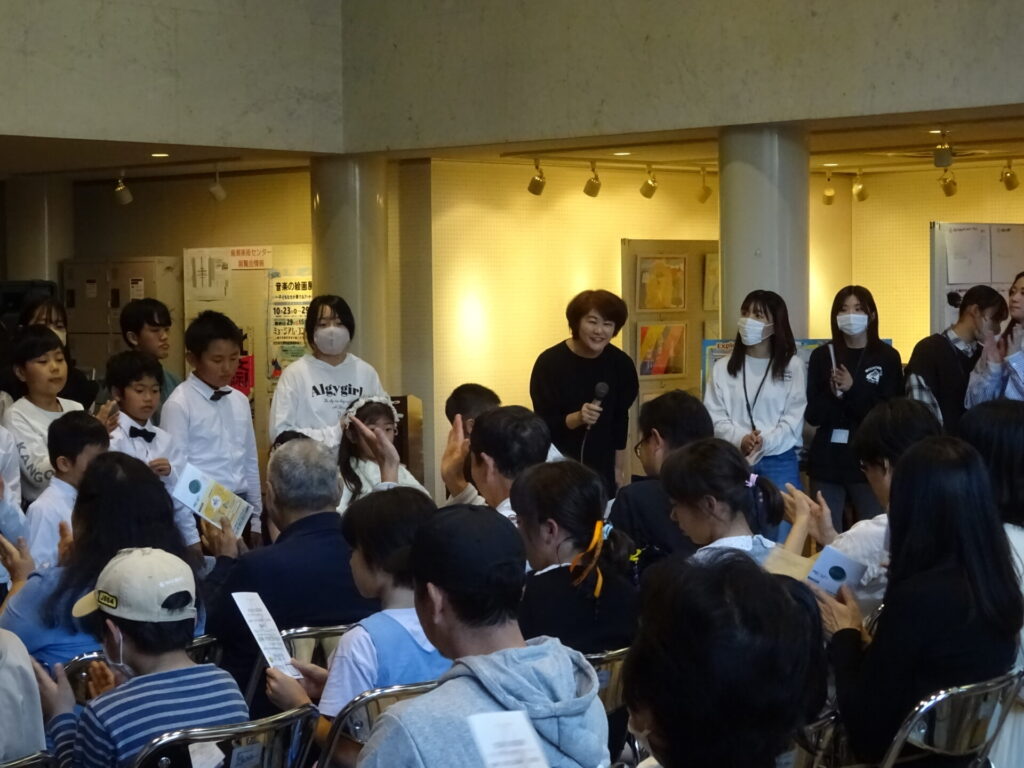

10月29日(日)15時に島瀬美術センター1階ロビーで「音楽の絵画展~子どもたちが奏でるアート~」の関連イベント「ミュージアム・コンサート~奏でる音がまるで絵になるように~」が行われました。主催者は佐世保市で【英語de音楽】の講師を務めている田端春江氏です。田端氏は幼児クラスから高校クラスまでの受講生を中心に英語とピアノのレッスンを行っています。

ミュージアム・コンサートに参加した子どもさんは、アメリカの音楽「Old MacDonald Had a Farm」を歌ったり、ティッシュ箱で作ったドラムを元にドイツの音楽「天国と地獄」を演奏したり、ハンガリーの伝統行事などを紹介しつつも「ハンガリー舞曲第5番」の演奏など多数の曲を一生懸命に頑張っていました。

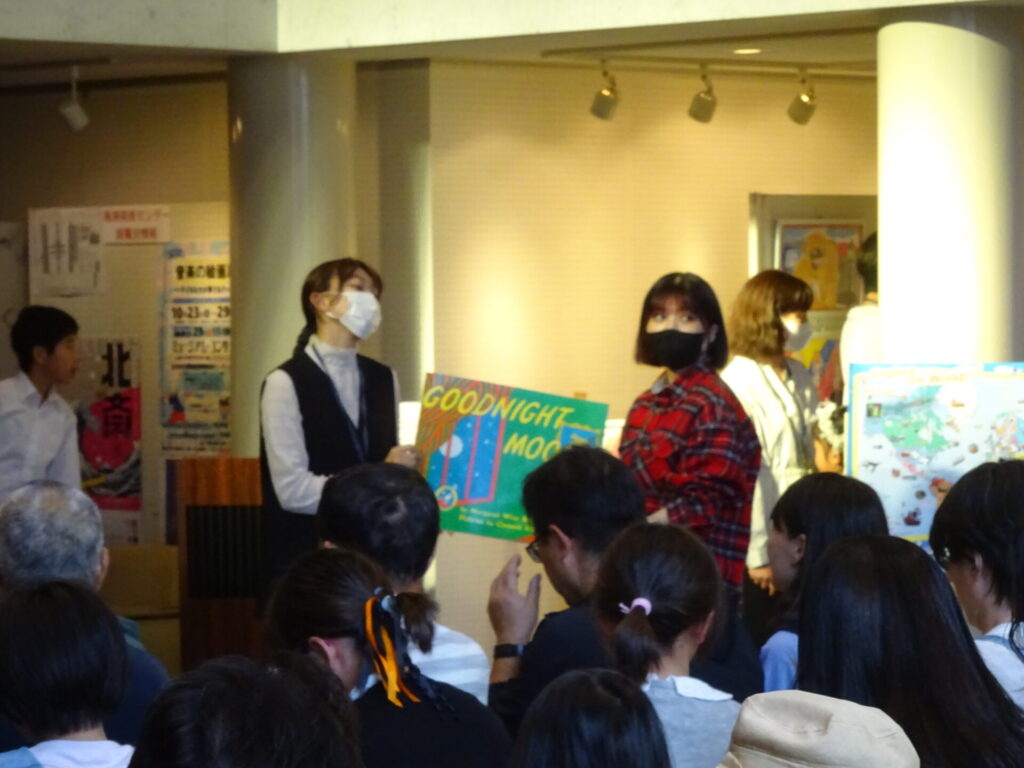

他にも、幼稚園の年長さんが『Goodnight Moon』の英語で読んだり、文字がない絵本を中学生の二人が見た感覚を英語で会話、ピアノ独奏、フルートアンサンブル等と数々のプログラムが行われました。会場に見に来たお客様は熱心に子どもたちの一生懸命に取り組む姿や演奏を見守ったり楽しんでいました。

コンサートの締めには「上を向いて歩こう」を出演した子どもたちと会場のみなさんで合唱し、曲が終わると盛大な拍手が送られました。

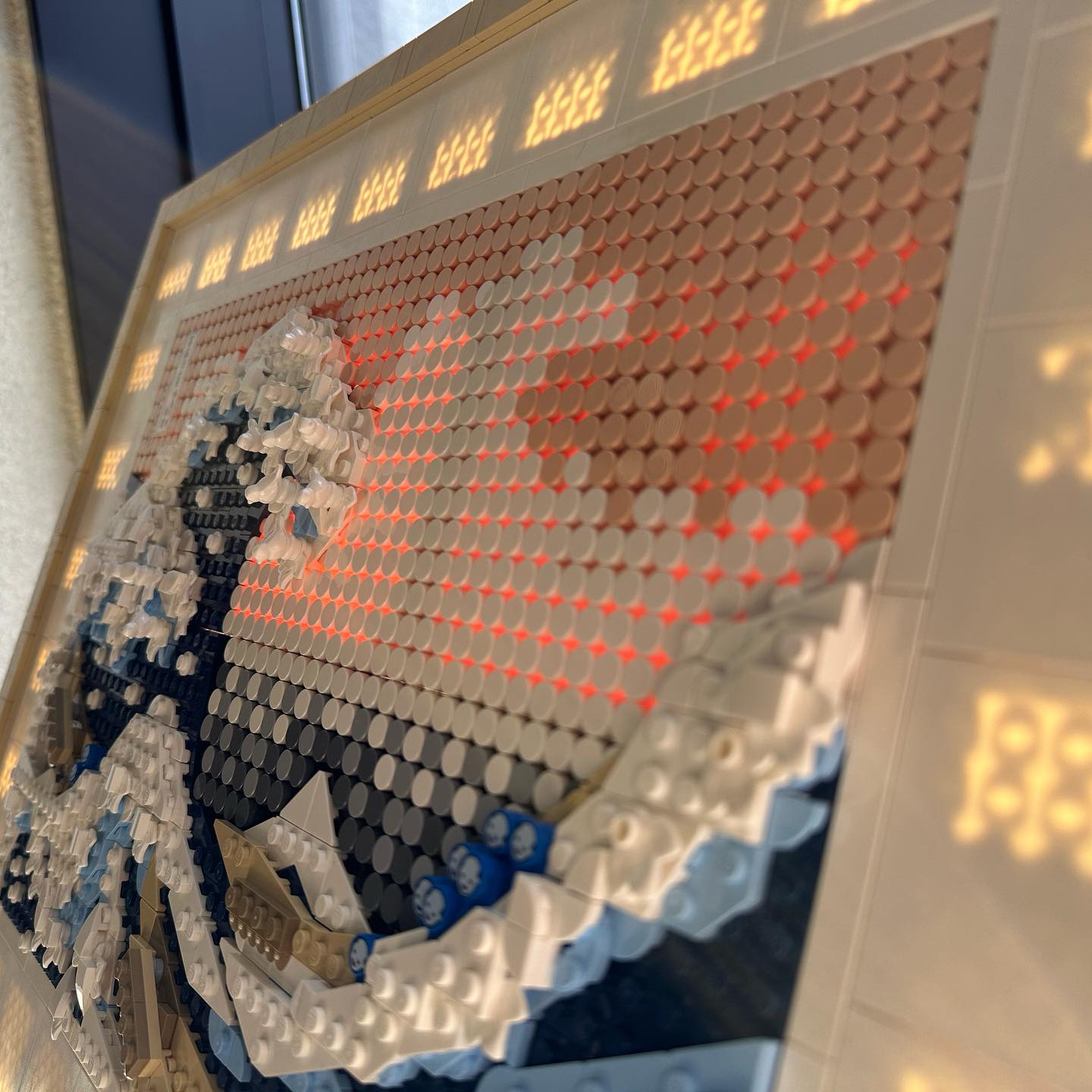

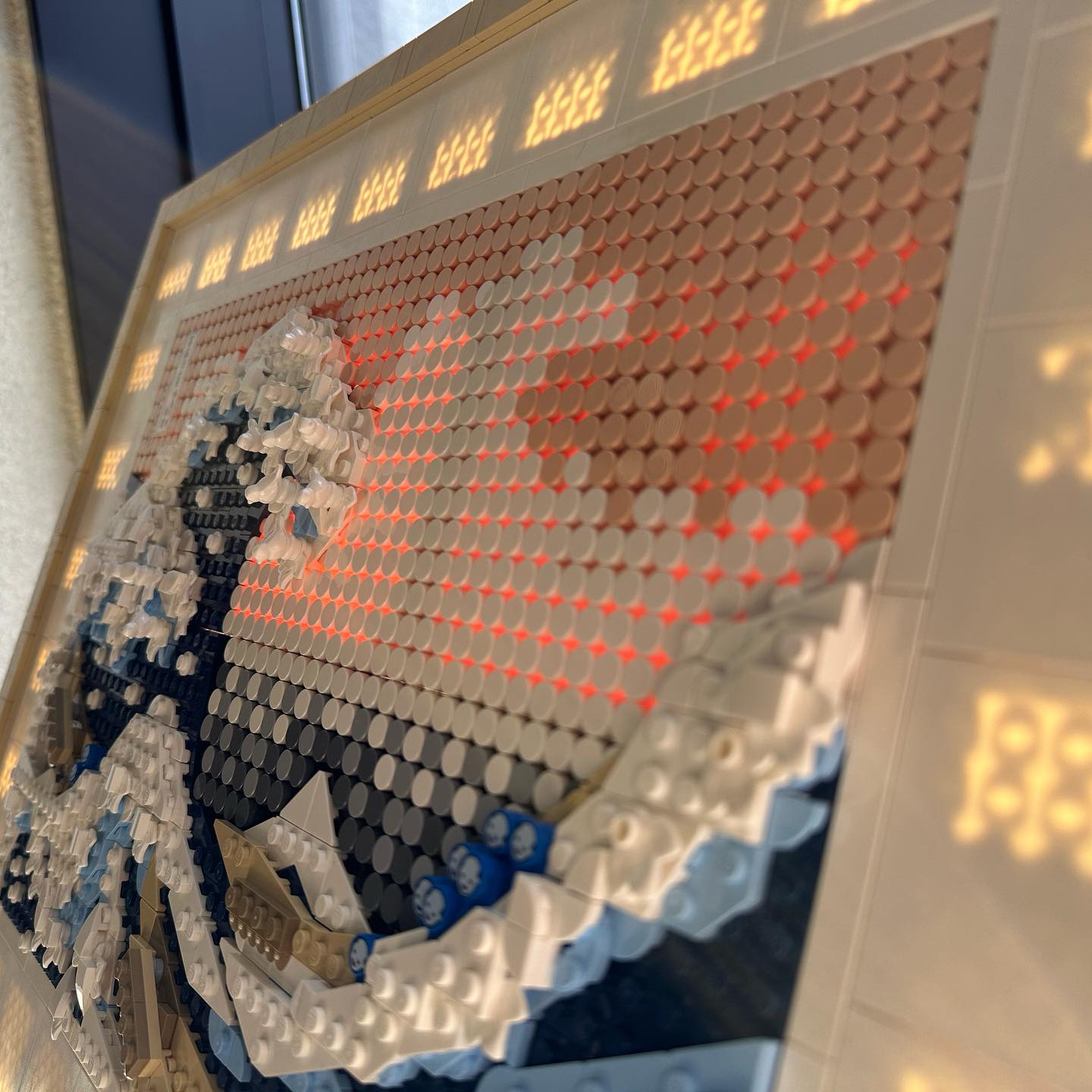

しまびは日々、変化しています。「北斎展」絡みで嬉しいお客様がご来館。LEGOで作った北斎の《神奈川沖浪裏》を小学6年生の男の子とそのお父さんが持ってきてくれたのです。見ると、波の部分が立体的!!しぶきは小さなパーツがたくさんついています。しまび職員が男の子の周りに寄ってきました。「これはみなさまにぜひお見せしたい…」

で、

「北斎展」入口の4階階段の窓辺に飾らせていただきました。

※販売はしておりませんm(__)m

華々しく開幕した「北斎展」。10月21日(土)には北斎博士ちゃん(目黒龍一郎さん)がプレミアム・ギャラリートークを、10月22日(日)には小﨑侃さんがワークショップを行なってくださいました。

で、

3階エレベーターホールに、北斎博士ちゃんと小﨑侃さんのサインとワークショップで制作した版画を飾りました。今後もコーナーを充実し、イベントのご報告も兼ねて「北斎展」を盛りあげてまいります。

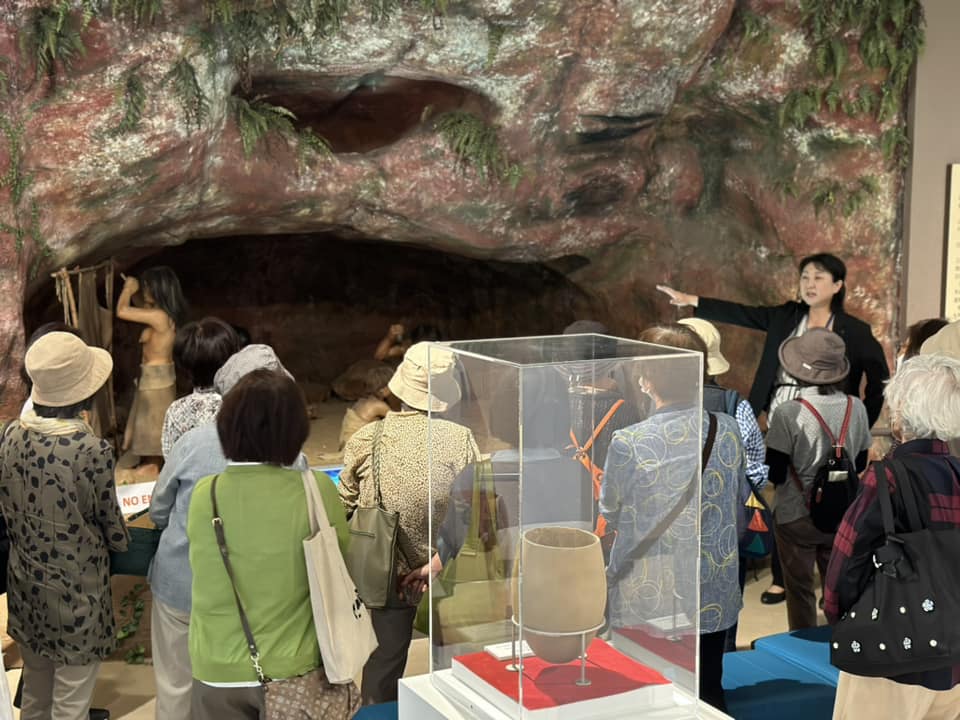

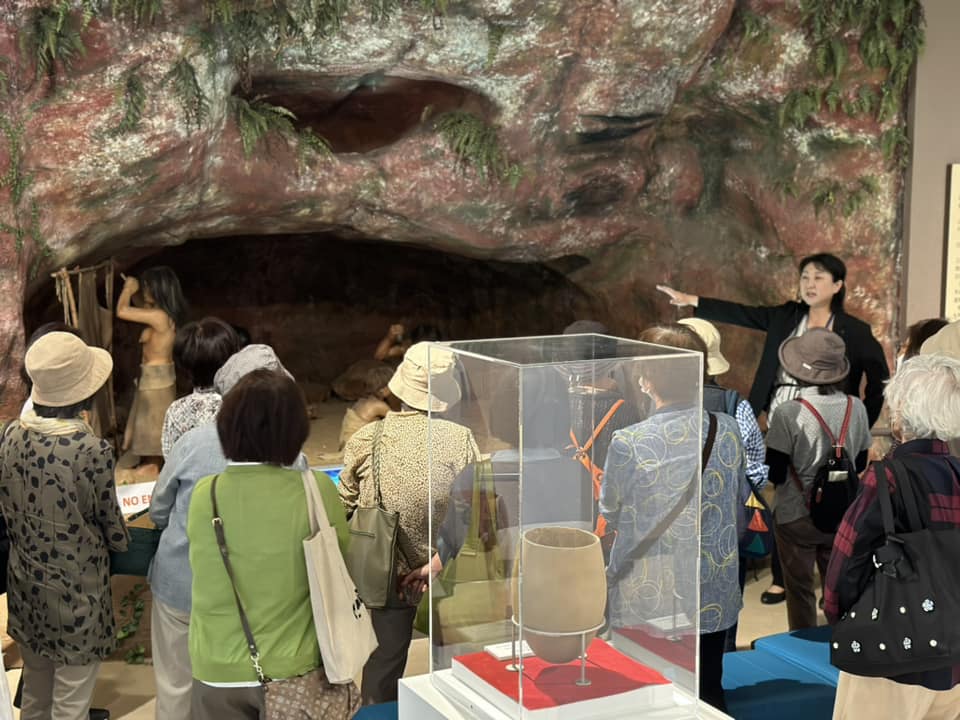

もう一つの話題。5階考古展示室をご覧になっているお客様に展示の解説をさせていただくことが増えてきました。解説後、「佐世保にこんな歴史があるとは知らなかった!もっと説明した方がいい!」とのお声を多数いただくようになりました。

で、

10月26日(金)11:00~12:00、5階考古展示室に学芸員がスタンバイします。入られたお客様に、佐世保の旧石器時代、縄文時代、弥生時代の歴史について説明をいたします。お時間がある方、「北斎展」とともにお楽しみください。今後、様子を見て定期的に行えたらな~と思います。

※写真は以前のものです。

“日替わりランチ”のように日々、変化するしまび。「こないだ来た時とどこが違うかな?」と発見してみてください。

本日のギャラリートーク担当は北斎展担当学芸員の中野でした。北斎展の担当学芸員ならではの詳しい作品解説にお客様大満足の楽しい回となりました。

本日のギャラリートーク担当は北斎展担当学芸員の中野でした。北斎展の担当学芸員ならではの詳しい作品解説にお客様大満足の楽しい回となりました。